Nuevamente volvemos a escuchar, por parte del presidente Javier Milei, que la dolarización del sistema monetario argentino sigue estando en agenda a pesar de las gigantescas contraindicaciones que tendría algo así para una nación agroindustrial.

Se supone que la dolarización es un “corsé” indispensable para evitar que los políticos puedan recurrir a la emisión monetaria para financiar gastos públicos. Pero eso es una completa ingenuidad, porque los integrantes de una plutocracia siempre encontrarán la manera de seguir robando. El hecho de que Milei pretenda subir impuestos para lograr el “déficit cero” en la administración pública nacional es, de alguna manera, una confirmación de esa premisa.

En una nación como la Argentina, con una población muy reducida en función del territorio disponible y con una gran oferta de productos agroindustriales, energéticos y minerales, pero también con un enorme capital intelectual con capacidad para generar desarrollos culturales, turísticos, informáticos y biotecnológicos, el diseño cambiario más apropiado consiste en establecer “premios” sustanciales a los exportadores de bienes y servicios. Es decir: un tipo de cambio elevado.

Jugar a ser un estado más de EE.UU. en el otro extremo del continente puede representar, seguramente, un “paraíso” para aquellos que viven de los negocios financieros, pero es una pésima noticia para la gran mayoría de los argentinos que se ganan la vida en la economía real (especialmente los más pobres).

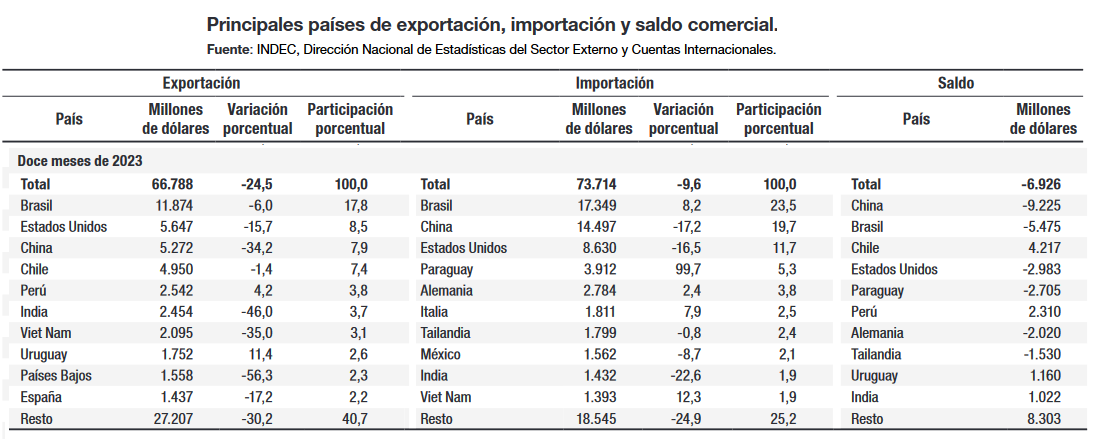

Un rápido vistazo a la propia matriz externa argentina muestra incluso la inconveniencia de adoptar la denominación monetaria de un socio minoritario que además, en términos comerciales, es una “aspiradora” de divisas.

La posibilidad de instrumentar una libre negociación de monedas –especialmente el marco de Tratados de Libre Comercio– implicaría poder aprovechar las numerosas alternativas presentes en el mundo multipolar en el que vivimos, de manera tal de no “casarse” con ningún poder hegemónico en particular. Adoptar al dólar estadounidense como moneda oficial representaría dinamitar muchas oportunidades en ese sentido. Esto lo entienden perfectamente bien las clases dirigentes de países vecinos como Brasil, Chile o Uruguay.

Sin embargo, existe un tercer plano de análisis en la materia, complementario al económico y geopolítico, que resulta tan desconocido como inquietante.

Barbara F. Walter, una investigadora de la Escuela de Política Global y Estrategia de la Universidad de California, se especializó en conflictos internos y viajó durante dos décadas por diferentes regiones del mundo para estudiar guerras civiles. En 2017 fue convocada por integrantes de la Agencia de Inteligencia de EE.UU. (CIA) para integrar la Fuerza Especial para la Inestabilidad Política, que se dedica a estudiar, con propósitos predictivos, los factores predisponentes de una guerra civil en todos los países del orbe.

Luego de estudiar 38 potenciales factores que podrían llevar a un país a una guerra civil, detectaron dos patrones que se presentan siempre como antecedente de un enfrentamiento interno. El primero es el surgimiento de una “anocracia”, lo que implica un régimen de gobierno que, si bien se autodenomina democrático, cuenta con rasgos autoritarios y discrecionales que no se corresponden con esa categoría. El segundo factor determinante es el “faccionalismo étnico”, es decir, países que cuentan con partidos o entidades políticas que se organizan en base a identidades étnicas, religiosas o raciales.

Walter señala en el libro “How Civil Wars Start and How to Stop Them” (2022) que los grupos que suelen dar inicio a guerras civiles son aquellos que fueron dominantes en el pasado, están en declive y proyectan que su situación será aun peor en el futuro.

La cuestión es que la investigadora señala que EE.UU. muestra señales de una nación que está a “punto caramelo” para una guerra civil al evidenciar situaciones propias de una anocracia y contar con un partido republicano, liderado por Donald Trump, que opera en los hechos como una “facción étnica” al estar integrado en su mayor parte por anglosajones protestantes (muchos de los cuales tienen un arsenal armamentístico considerable).

Menciona especialmente que el hecho de que Donald Trump no reconociera la derrota en las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU., junto con la toma del Capitolio en enero de 2021, son indicadores inconfundibles de un riesgo cierto de convulsión interna.

Por tales motivos, estar hablando de dolarización en el año 2024 es seguir pensando el mundo como era tres décadas atrás en lugar de tomar decisiones basadas en la proyección de lo que podría ocurrir en los próximos treinta años.