Se llama Juan Manuel, pero le dicen “Miguel” Reinoso. Es chaqueño, tiene 55 años de edad, está “amañado” o unido con Analía Ávila, riojana de Udpinango y tiene 7 hijos. Viven en Aimogasta, departamento de Arauco, donde según Miguel se procesa la mejor harina de algarroba y de donde sale el mejor patay para abastecer a casi todo el país. Allí crecen las mejores aceitunas, añade.

A Miguel sus padres lo llevaron de muy chico a vivir a La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Pero al año, por causas de fuerza mayor se mudaron a Siján, en Catamarca, donde había nacido su madre. Recuerda que el tren en el que fueron le parecía un lujo y no olvida los guanacos, llamas, chanchos del monte y ñandúes que veía al pasar por Chumbicha y por Mazan.

Con 12 años de edad se fue de su casa y se convirtió en vendedor callejero, actividad que le dio virtudes que hoy son sus fortalezas, porque tiene sólo séptimo grado aprobado. Le daba vergüenza ir a la escuela porque sus padres le compraban zapatillas grandes para que le duraran… Menos de lustrabotas, hizo de todo, cuenta. Luego vendió ropa, condimentos, viajando por medio país. Ya de grande vivía en una casa rodante y se iba a vender a Traslasierra, para las cosechas de la papa.

En 1990 comenzó a alternar con la venta del tradicional patay y la harina de algarroba, yendo a los festivales populares, como Mailín, Santiago del Estero, o San Roque, en Villa de Soto, Córdoba. En 1996 conoció a Analía, quien lo siguió en su derrotero, hasta que recién en 2001 lograron tener su casa en Aimogasta. En 2004 Miguel decidió empezar a fabricar un patay de primera calidad, en el fondo de su casa.

El patay es un “pan” ancestral de harina de algarroba y agua, con el que se alimentaban los diaguitas o paziocas, en Tucumán, los huarpes en Cuyo, los comechingones, sanavirones, tonocotés, en Córdoba y Santiago del Estero, calchaquíes, capayanes y olongastas, en Catamarca y La Rioja, entre otros. Miguel cuenta que hoy su principal mercado consumidor se halla en estas mismas regiones, sumado a los provincianos que emigraron a la Patagonia y a las grandes ciudades del país.

Al patay se lo tuesta al rescoldo, ese polvo de cenizas que aún arde. No lleva levadura. Su ligazón, la da su “azúcar” natural. Tiene un sabor dulce porque casi el 50% de la harina de algarroba posee sacarosa, glucosa, maltosa y fructosa.

Los españoles llamaron “algarrobo” al árbol que da este fruto -una chaucha dulce-, que es una palabra árabe con la que denominaban a la especie similar del sur de Europa, norte de África y Medio Oriente. Aquí abunda en las regiones semiáridas de Sudamérica. Los quichuas lo llamaban “Tacú”, porque era tal vez “el árbol sagrado” por excelencia, que daba un fruto tan alimenticio que los salvaba en los desiertos y les daba salud. Cuenta la leyenda que Deolinda Correa (luego, Difunta) muere buscando algarrobas para nutrirse.

Miguel explica que hay unas 200 variedades de algarrobo blanco y otras 200 de algarrobo negro. Para el patay se usa la algarroba negra, que es más dulce y por esa razón se puede ligar y formar esa “torta” (o “pan” dulce), mientras que la blanca se aprovecha para hacer harina. En Añatuya hay una molino importante que exporta esa harina a Estados Unidos.

La algarroba está considerada un superalimento, muy energético, rico en proteínas, fibra, taninos, hidratos de carbono, fósforo, potasio, calcio, hierro, pectina, lignina y vitaminas A, B1 y B3. No tiene gluten, es un potente antioxidante, reduce irritaciones de las vías respiratorias y digestivas. Es un gran sustituto del cacao, beneficia a la flora intestinal, disminuye el colesterol y previene el cáncer de próstata. Es la harina del futuro, dice Miguel.

Este chaqueño aquerenciado en La Rioja aprendió a escuchar mucho, sobre todo los recuerdos que le relataba una señora que hoy tiene 90 años de edad, que cuando era joven se hacía 70 kilómetros a lomo de mula durante 21 días de ida, practicando trueque y veía cómo hacían el patay.

Miguel un día empezó a probar de hacer un patay de primera calidad. Vio que las mujeres ponían a secar durante días las vainas de algarroba. Luego golpeaban las vainas con una piedra llamada cimbra, para separar las semillas o “anche” que daban a comer a los animales (hoy hasta se tuestan y muelen para hacer un café de algarroba), y luego moler esas vainas -secadas al sol- hasta hacer harina. La cernían con un cedazo, separando la fina y tratando de dejar fuera la mayor parte de “sepuca”, que es la parte gruesa de la harina, con cascaritas duras.

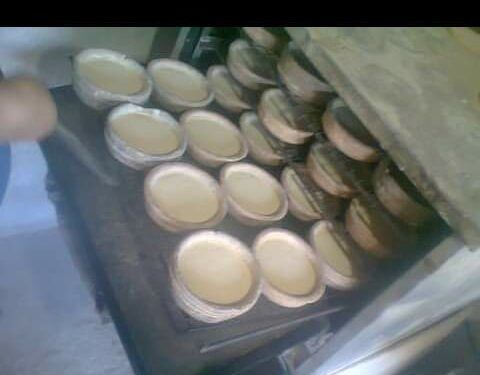

A la harina seleccionada, se la humedecía apenas con agua para ligarla -antiguamente la humedecían bajo el rocío-, la amasaban, y hasta hoy no se le agrega nada. Colocaban la masa cruda en moldes circulares de greda o cerámica, llamados pucos, la planchaban para que quedara bien prensada y ligada, y tostaban los patay al rescoldo.

Pero Miguel vio que en la rusticidad no todos juntaban últimamente las vainas del suelo a mano, sino con rastrillos, con impurezas, y que luego al tostar los patay al rescoldo, a veces se les pasaban y les quedaban duros o agrios, incluso de color muy oscuro, o que para hacer más cantidad, le dejaban mucha “sepuca” y al comerlos, la gente debía expulsar esas durezas o “cutipar” (en quichua) las cascaritas.

Poco a poco Miguel hizo un contrapiso y lo cerró en sus costados donde seca las vainas “con 2 o 3 soles” (días). Construyó un ambiente con bloques revestidos con adobe de canto, y piso de losa para acopiar las vainas. Comenzó a comprar a la gente que levantaba las vainas a mano (cada persona levanta unas 10 a 20 bolsas de 15 kilos por día), se hizo fabricar un molino casero y luego fabricó pucos o moldes de metal con el material de unos caños y comenzó a hornearlos en un horno pizzero.

Así comenzó a hacer patay de gran calidad y uniforme, hasta que una importante fábrica de alfajores de Tucumán comenzó a comprarle para vender como “Patay riojano de Tucumán”. Nació la fábrica de patay Miguel Reinoso. Y toda la familia trabajaba.

Cuenta Miguel que en la fiesta de Mailín se vendían unos 200.000 patay, de los cuales él llegaba a vender unos 20.000. Pero dice que en tiempos de “ñawpa”, es decir mucho antes, se vendía muchísimo más. Llevaban camionadas de a 100.000 patay a Santiago del Estero, cuando él no los fabricaba. Con los años las ventas fueron cayendo y con la pandemia, mucho más. De 2.000 que enviaba a Tucumán cada 40 días, apenas envía hoy 240. De 60.000 patay que vendía por temporada, hoy vende sólo 8.000 y sobrevive con la venta de harina, que envía unos 200 kilos por mes a un distribuidor de Córdoba.

Y además se diversificó: compró una finca en Udpillango, donde tiene 60 olivos, fabrica aceitunas en su casa y las vende. Le gusta preparar las “pasas” o griegas. Se va con Analía a deslodar a pala o a regar el olivar todas las semanas.

Miguel explica que de las vainas recolectadas, sólo el 50% se aprovecha para hacer harina y el otro 50% se desperdicia. De ese 50% de harina, sólo queda un 25% de refinada (llamada “flor”, que es la que liga) y el otro 25% es de cascarita o sapuca. Cuenta que los tucumanos le rechazaron el patay de pura harina, porque quedaba muy dulce y extrañaban que tuviera un poco de sapuca. Es que así lo comen los mayores, pero a Miguel le preocupa que los jóvenes lo rechazan por tener sapuca, esos restos duros de morder y piensa elaborar unos especiales de pura harina refinada modernizando su maquinaria.

Miguel cambió el paradigma de la elaboración del patay y sabe cómo conquistar a consumidores jóvenes, de las ciudades. La ex intendente y actual vicegobernadora le consiguió un terreno donde montar una moderna fábrica, con todas las certificaciones, que piensa emprender en cuanto termine la pandemia, aunque espera ayuda del Estado para invertir en maquinaria moderna. Piensa en el futuro de la juventud y del planeta, y va a empezar a plantar algarrobos. Se arrepiente de haber malgastado de joven, lo que ganaba. Ni logró ser un jugador profesional de fútbol y hoy, su hijo Pablo, juega en Central Córdoba y ya se prepara otro hijo menor. Como a Analía, lo alienta perseguir el bien de sus hijos.

Jamás olvidará que estuvo a punto de subir al avión de LAPA, que nunca despegó y se estrelló en la costanera. Por milagro decidió cambiar de destino y nació de nuevo, dice. Sostiene que los productos regionales tienen mucho futuro y que el mercado nacional de consumo de harina de algarroba seguirá creciendo y que él luchará para que también crezca el del patay.

Quiero dedicarle a esta familia trabajadora y llena de sueños, la chaya “Lucero Cantor”, de Ramiro González, por la también riojana “Bruja” Salguero y Bruno Arias.

Ahhhhh el Patay. Si lo habré comido cuando iba en el tren “Cinta de plata” desde Salta a Córdoba y cuando pasabamos por Santiago se detenía una hora el tren y allí conocí el Patay. Rico, original y artesanal. Después no volví a comerlos más. Me alegro que lo promocionen. Ahora creo que la harina la usan como sustituto del café y /o chocolate.