Aunque los gases de efecto invernadero (GEI) cumplen un rol en el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad para los seres humanos y otras especies, el aumento excesivo de su concentración genera un efecto diametralmente opuesto. La suba en la temperatura media global y su impacto en el balance ecosistémico, así como en la frecuencia de eventos climáticos extremos, atentan contra esa vida.

Un reciente informe elaborado por la organización Fundar, abocada a la investigación y al diseño de políticas públicas para Argentina y la región, arrojó luz sobre esta problemática global y sobre la responsabilidad particular que le cabe al país, con especial foco en el rubro agropecuario.

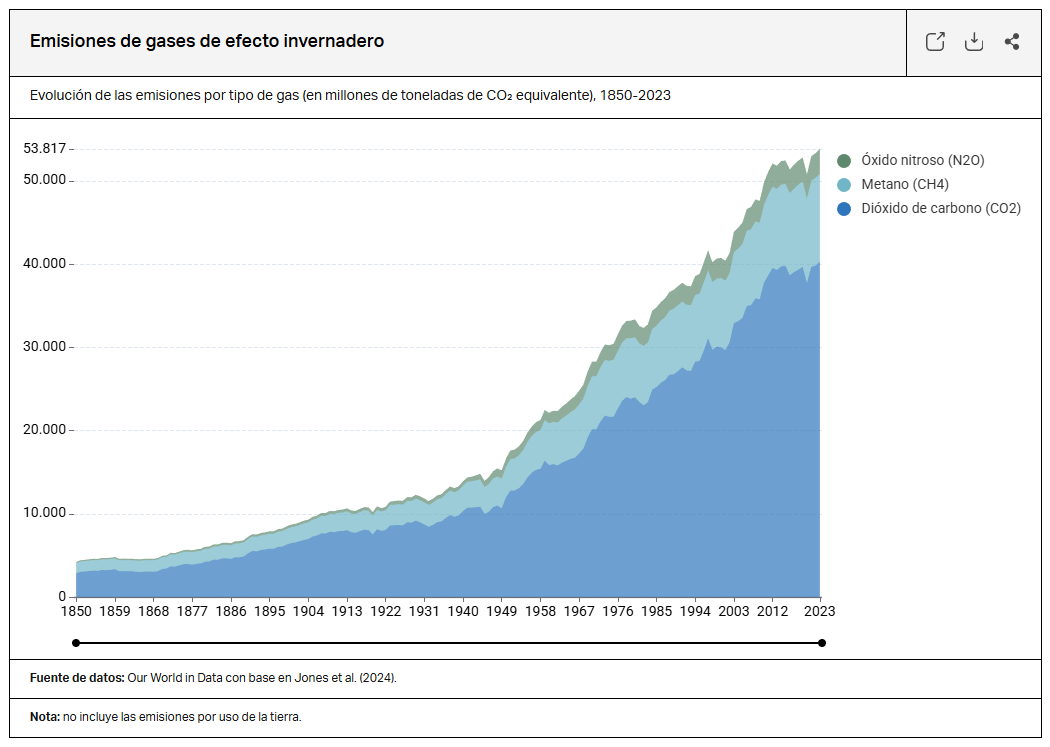

Entre los principales gases a tener en cuenta, el dióxido de carbono (CO2) es por lejos el primero en la tabla, explicando históricamente más del 60% de las emisiones totales. Hoy esa cifra supera el 70%, y detrás le siguen el metano (CH4), que desde 1850 ha oscilado entre el 20% y el 30% de las emisiones; y el óxido nitroso (N2O), cuya participación ha sido siempre menor al 10%. Las emisiones de este último, en particular, comenzaron a escalar significativamente a partir de 1940, impulsadas por la adopción masiva de fertilizantes.

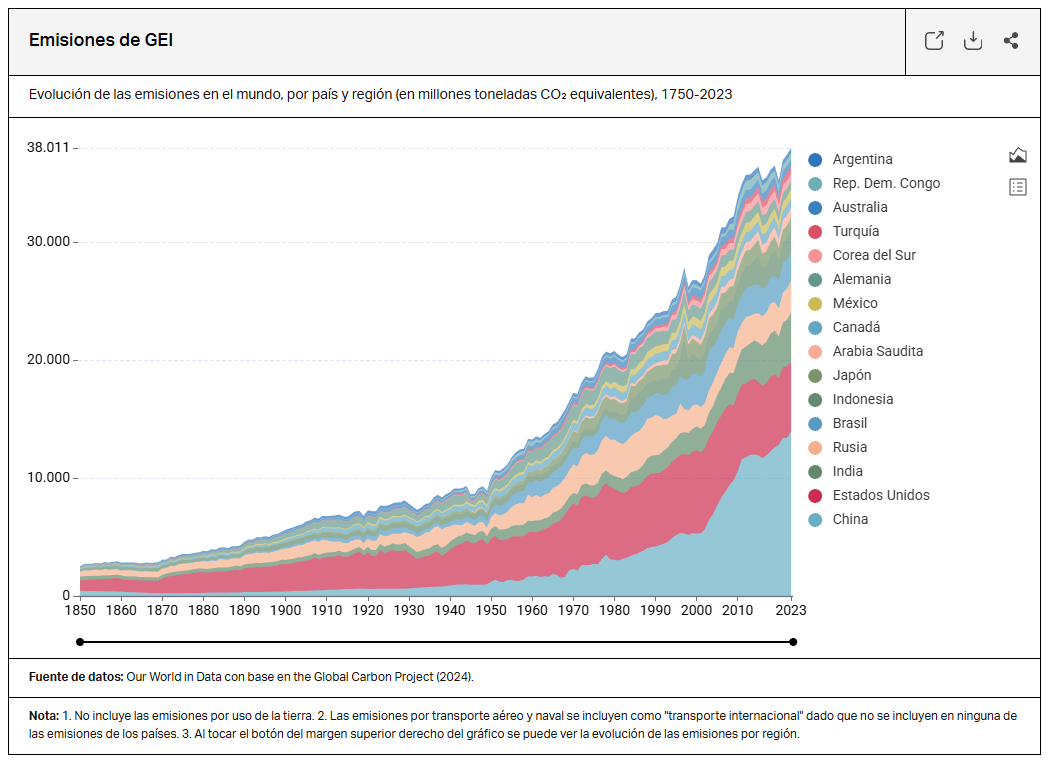

Para analizar el rol de Argentina, es clave antes tomar las métricas de los otros países. En términos de las emisiones acumuladas de GEI, es decir “la película”, Estados Unidos es el principal responsable con el 18,2% del total, seguido por China con el 12,4%. El conjunto del Reino Unido y los países de la Unión Europea concentran el 12,6% de las emisiones históricas, mientras que Sudamérica solo explica el 8,5%.

Llevado a los últimos relevamientos, la “fotografía” de 2023 definió que el 26% de las emisiones globales provinieron de China, seguida por Estados Unidos (11%) e India (7,8%). Argentina, en cambio, se ubicó en el puesto 20 entre los países que más emiten, con apenas el 0,8% de las emisiones globales.

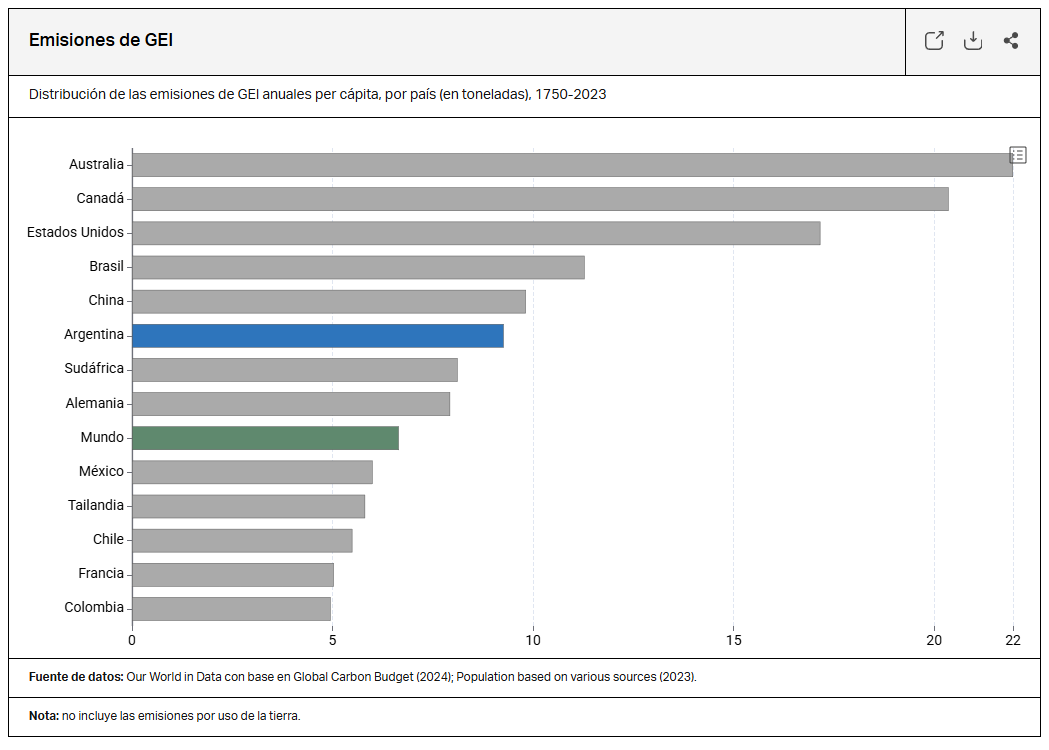

Sin embargo, el trabajo elaborado por Ana Julia Aneise, Elisabeth Möhle y Daniel Schteingart, señala que una métrica relevante a analizar es la huella de carbono individual, calculada en base a las emisiones de GEI per cápita por país. Allí se destaca que, para el año 2023, las emisiones per cápita de Argentina fueron 39% mayores a la media mundial.

“Las diferencias en las emisiones per cápita de los países obedecen a tres factores: el nivel de desarrollo y la composición de las matrices energéticas y productivas. En general, a mayor ingreso per cápita, mayores emisiones, dado que el consumo de energía suele ser mayor”, explicó el informe.

“Que Argentina tenga emisiones per cápita mayores a la media mundial se explica por la combinación de los tres factores anteriores: es un país más rico que la media mundial, con una matriz energética todavía mayormente fósil y con un relativamente alto peso del agro en la economía”, puntualizó luego.

“Que Argentina tenga emisiones per cápita mayores a la media mundial se explica por la combinación de los tres factores anteriores: es un país más rico que la media mundial, con una matriz energética todavía mayormente fósil y con un relativamente alto peso del agro en la economía”, puntualizó luego.

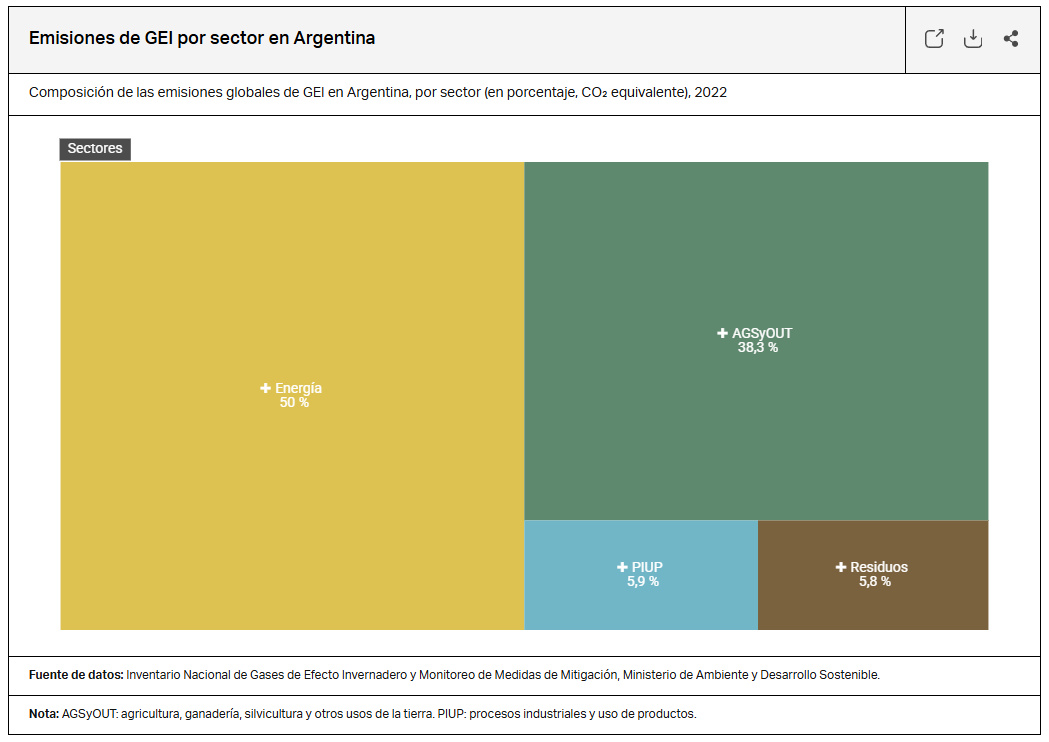

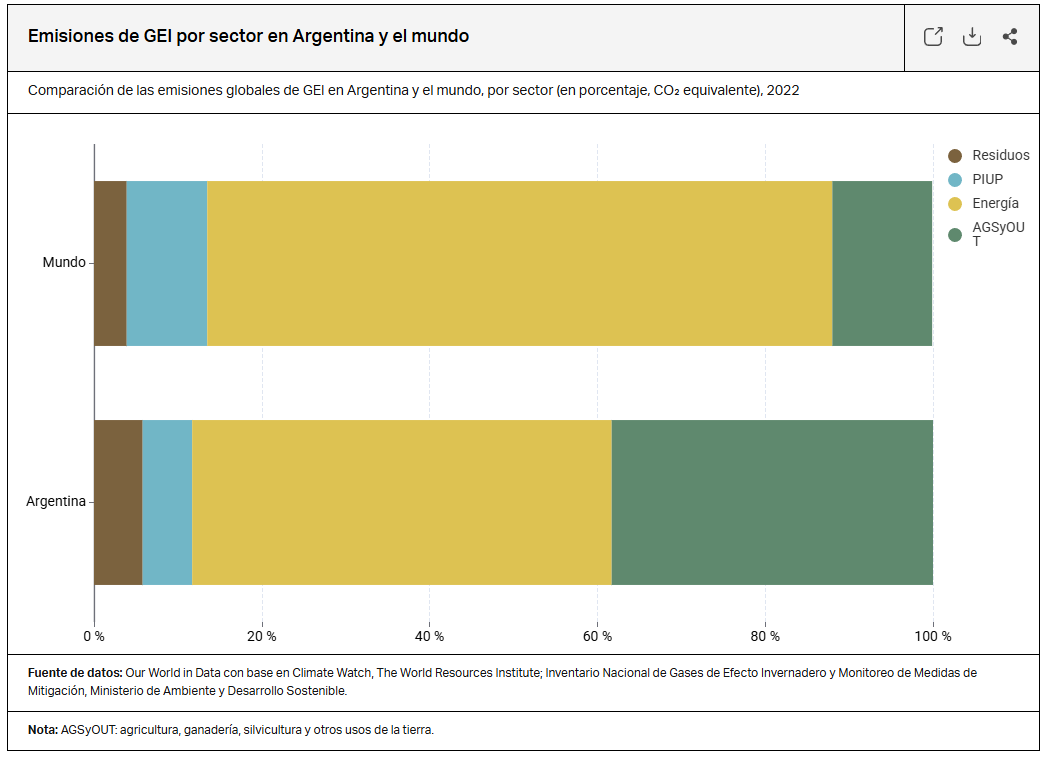

Otro punto a tener en cuenta son los grandes rubros emisiones. Estos son energía; agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra (AGSyOUT); procesos industriales y uso de productos (PIUP); residuos. Esto varía en cada país en función de su realidad económica, social, productiva y cultural.

En términos generales, según el trabajo de Fundar, la producción, generación y consumo de energía explica el 75% de las emisiones globales. Esto se debe a que cerca del 77% de la generación de energía en el mundo se produce a partir de combustibles fósiles.

Allí quedan incluidos los subsectores industrias manufactureras y de construcción, edificaciones, transporte, industria de la energía, emisiones de la fabricación de combustibles, y el rubro de la agricultura, ganadería y pesca. Este último “contempla las emisiones producto de la generación de energía para el funcionamiento de maquinaria utilizada en la actividad agropecuaria y pesquera”.

Allí quedan incluidos los subsectores industrias manufactureras y de construcción, edificaciones, transporte, industria de la energía, emisiones de la fabricación de combustibles, y el rubro de la agricultura, ganadería y pesca. Este último “contempla las emisiones producto de la generación de energía para el funcionamiento de maquinaria utilizada en la actividad agropecuaria y pesquera”.

El sector AGSyOUT, en cambio, explica un 11,7% de las emisiones de GEI. Allí se incluye la producción de alimentos, mediante la agricultura y la ganadería, y la deforestación. Los principales subsectores son tierras (incluye las emisiones y absorciones de GEI en tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales y asentamientos), ganadería y manejo de estiércol, quema de biomasa y cultivo de arroz (al permanecer inundado por un largo período, genera emisiones de metano).

El tercer rubro emisor es el de los procesos químicos derivados de procesos industriales, que explican el 9,6% de las emisiones. Allí se destaca la industria de los minerales, la de los metales, y la química y petroquímica.

Finalmente, la descomposición de residuos explica el 3,8% de las emisiones, que se desagrega en residuos sólidos y en aguas residuales.

Finalmente, la descomposición de residuos explica el 3,8% de las emisiones, que se desagrega en residuos sólidos y en aguas residuales.

“Cuando se analiza la serie de largo plazo de las emisiones por sector a nivel global, se observa que la energía pasó de representar el 31% de las emisiones totales en 1850, al 75% en 2024. Dicha magnitud continuó aumentando en el pasado reciente. Contrariamente, el sector AGSyOUT pasó de representar el 58% en 1850 al 12% en 2024”, señaló el informe.

¿Pero qué pasó en Argentina? Contrario al índice global, en el plano local las emisiones del sector energético representaron solo la mitad, mientras que el sector agropecuario mostró un mayor peso relativo.

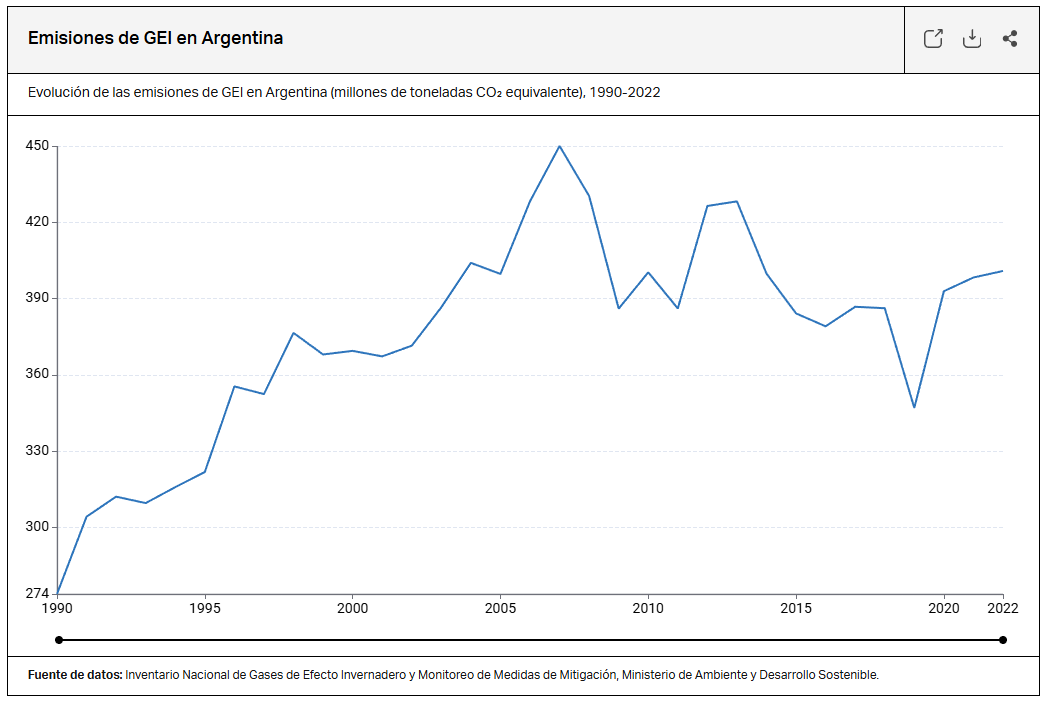

“Al observar la trayectoria de emisiones de Argentina entre los años 1990 y 2022, notamos que han ido en aumento, a una tasa de 1,3% anual. Sin embargo, pueden identificarse dos subperíodos: uno entre 1990 y 2007, con un sostenido aumento en las emisiones a una tasa del 3% anual, y una disminución entre 2008 y 2022, del 0,5% anual. En este último período, si bien se implementaron algunas medidas de mitigación, como la Ley de Bosques o la incorporación de fuentes renovables, la reducción de las emisiones se explica principalmente por el bajo dinamismo económico experimentado por nuestro país”, sostuvieron los investigadores.

“Al observar la trayectoria de emisiones de Argentina entre los años 1990 y 2022, notamos que han ido en aumento, a una tasa de 1,3% anual. Sin embargo, pueden identificarse dos subperíodos: uno entre 1990 y 2007, con un sostenido aumento en las emisiones a una tasa del 3% anual, y una disminución entre 2008 y 2022, del 0,5% anual. En este último período, si bien se implementaron algunas medidas de mitigación, como la Ley de Bosques o la incorporación de fuentes renovables, la reducción de las emisiones se explica principalmente por el bajo dinamismo económico experimentado por nuestro país”, sostuvieron los investigadores.

Un mayor detalle arroja que en 2022 el 51% de las emisiones netas correspondieron a la ganadería, mientras que un 31% lo hizo en la categoría de tierras. Por otro lado, un 18% explican fuentes de emisión que no son de CO2 en la tierra, como la quema de biomasa, las emisiones directas e indirectas de oxido nitroso (N2O) de suelos gestionados, y el cultivo de arroz.

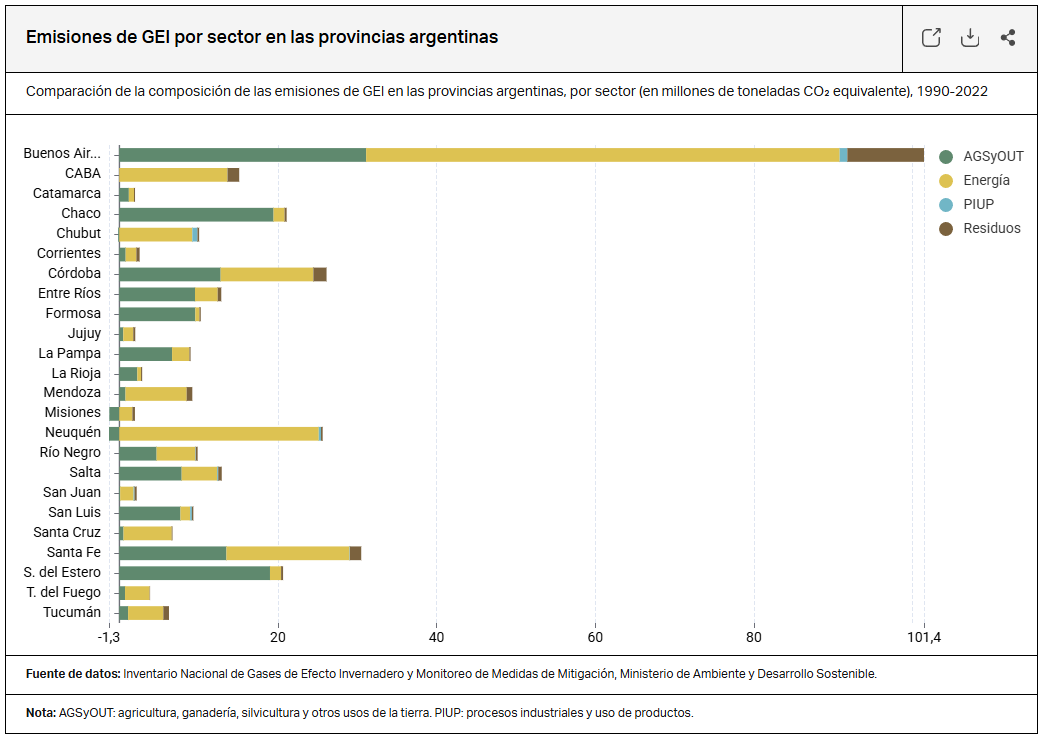

¿Y qué ocurre en las provincias? El informe analiza que “la correlación entre el PBI per cápita y GEI per cápita de las provincias refleja la relación entre el nivel de ingreso y el consumo energético. Las provincias con mayores niveles de PBI por habitante suelen exhibir un mayor desarrollo de actividades productivas, lo que implica un mayor consumo de energía per cápita”.

¿Y qué ocurre en las provincias? El informe analiza que “la correlación entre el PBI per cápita y GEI per cápita de las provincias refleja la relación entre el nivel de ingreso y el consumo energético. Las provincias con mayores niveles de PBI por habitante suelen exhibir un mayor desarrollo de actividades productivas, lo que implica un mayor consumo de energía per cápita”.

“En provincias donde el sector agropecuario tiene un peso significativo, las emisiones elevadas no están necesariamente asociadas a un alto consumo energético sino que reflejan la importancia de los GEI del sector AGSyOUT. En consecuencia, provincias como La Pampa, con una participación del 74,1% del sector AGSyOUT en su inventario de GEI, muestra niveles de emisión elevados para su ingreso per cápita”, añade a continuación.

El trabajo destaca, en particular, el caso de la provincia Misiones, cuyas emisiones netas resultan negativas producto de las absorciones en la categoría “Tierras” de su inventario, asociadas principalmente a sus ecosistemas de bosques y humedales.

LAMENTABLEMENTE HACEMOS MAL LAS ESTIMACIONES EN ARGENTINA PORQUE NO CONSIDERAMOS LAS EMISIONES POR TRANSPORTE… AÚN CUANDO EXISTIMOS LOS INVESTIGADORES QUE SÍ LO HACEMOS… ESO NOS COSTARÁ CARO EN POCO TIEMPO.

Ya hay trabajos, PERO MUCJHOS ELIGEN NO MIRAR LO QUE NO LES CONVIENE PORQUE SU EGO SE VE “LESIONADO”