Mendoza es conocida por la amplia red de canales de riego, de más de 12.000 kilómetros, que permiten abastecer los cultivos y viñedos desperdigados por toda la región. El propósito de estas acequias es que haya una gestión eficiente del agua que se desvía de los ríos y que todos los productores estén en igualdad de condiciones de aprovecharla.

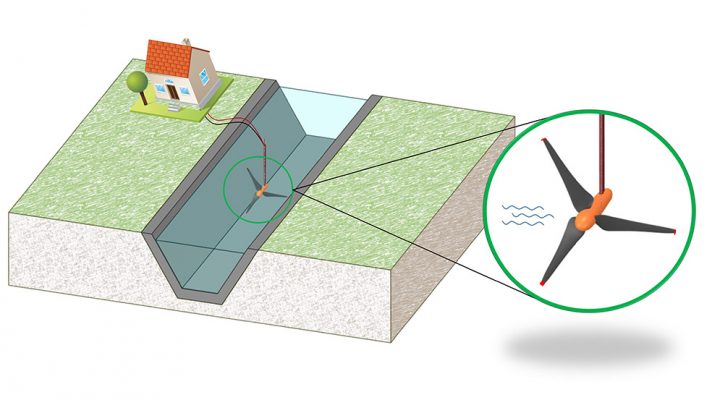

Generalmente, el agua corre por esas grandes canaletas con buen caudal y velocidad, lo que las convierte en una vía apta para generar energía eléctrica. Del mismo modo que se hace en los embalses, pero a escala.

Ese es el proyecto que lleva a cabo Mauro Grioni, un investigador del Conicet que, para aprovechar ese potencial, tuvo que diseñar una turbina propia aprovechando una tecnología creada inicialmente para los aviones. Ya fue premiado en Francia, y su desarrollo promete abastecer de electricidad a varias de las bodegas, viñedos y establecimientos que tiene la provincia.

Para crear su turbina hidrocinética (THC), Grioni echó mano a su experiencia pues, como ingeniero aeronáutico, descubrió que podía incorporar “winglets”, los mismos que se usan en los aviones, para hacer más eficiente la transformación de la energía cinética del agua en energía eléctrica.

Originalmente, los “winglets” se crearon para colocarse en la punta de las alas, mejorar la aerodinámica y reducir el uso de combustible. Pero, además, ya se emplean en turbinas eólicas y, a partir de ahora, se incorporarán también al agua.

“En el caso de las THC, se espera que su aplicación genere aumentos aún mayores en la eficiencia, debido a que el flujo confinado en canales puede potenciar estos beneficios”, explicó el becario posdoctoral del Conicet.

“Esto permitirá que tanto usuarios independientes como empresas privadas puedan cubrir parte de sus consumos energéticos sin depender completamente de la red”, explicó Grioni. Además, se estima que, si el flujo es suficiente, estas turbinas funcionando en las acequias podrían incluso proveer a esa misma red.

Claro que, por ahora, todo ello está en potencial, porque aún no se han construido los prototipos a escala real y estiman que recién en un plazo de 3 a 5 años podrán incorporarlo en el mercado, con las alianzas estratégicas y el financiamiento que eso requiere.

De lo que están seguros hasta el momento es que la idea funciona y es promisoria porque no requiere de grandes obras civiles para su instalación. Eso reduce considerablemente los costos de implementación y el impacto ambiental

Producto de este desarrollo, el investigador fue galardonado con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2024 en la categoría Junior. Gracias a ello, obtuvo fondos y un subsidio para investigar en Francia y conocer de cerca una industria especializada en el sector que allí funciona.

Más allá del potencial que promete para su región, desde la Universidad Nacional de Cuyo, el epicentro de este proyecto, prevén que podría extrapolarse a otros países de la región e, por qué no, extenderse a las corrientes marinas costeras.

Lo principal es que “aiga” vino……….Es lo que se promueve desde un ministerio

¿Desde cuándo el vino”hace bien” a la salud?

Ja! Ja!, todo bien con ese negocio, yo tomo mucho tinto, pero no me engaño. No es bueno el alcohol.

Lo que quiere inventar el Conicet(la mayoría están al “cuete)]lo aplica un amigo el su campo y vive

Lo que quiere inventar el Conicet(la mayoría están al “cuete)]lo aplica un amigo el su campo y vive hace 21 años con esto y riega 137hs.