Cada vez que leo en algún portal sobre las inundaciones en el norte me retrotraigo a las inundaciones en este estero profundo, en este pago hernandiano. Pero no al agua en si, sino al vaivén emocional que ellas nos dejan en el alma. Las inundaciones también dejan surcos productivos como el sentirnos acobijados en familia en medio de una enormidad empapada, enmudecida.

En esta tierra inundada, Epu Peñi es la familia. Y se me ocurrió rescatar un recuerdo de cuando tenía 11 años y cocinarlo con paciencia, con la misma paciencia que se tiene para atravesar cada inundación. La paciencia tiene en la cocina muchas variantes, pero una muy tibia es amasar con levadura, esperar a que leude la masa, dar forma, volver a esperar, y todo con el arrumaco de la calidez del hogar.

Acá unas tortitas negras que llevan escasos ingredientes resultando exquisitas. Ingredientes:

- Harina común ½ kilo

- Azúcar 150 grs

- Manteca 150 grs

- Sal, una pizca

- Leche 200 cc

- Levadura 50 grs

- Cobertura

- Azúcar negra

En la leche tibia y con una cucharada de azúcar disuelvo la levadura fresca y la dejo reposar hasta ver burbujas en la superficie. Tengo tiempo para escribir pensando en el almanaque de 1986, en el Epu Peñi, Alagón. En este lugar, el agua sobre el agua se desparrama a sus anchas, el parque es una laguna de lana verde que asoma cada tanto. El cielo encapotado, envuelve con sus lágrimas a los eucaliptos, que no dejan de encorvarse pesados, hacia abajo, tirando sus propias lágrimas al suelo, rosando finalmente con sus hojas agotadas la gramilla ahogada.

Botas de gomas, mochila roja, guardapolvo impecable, campera impermeable, todo casi listo. Mi hermana y yo arriba del sulky rumbo a la escuela 35 de Alagón. Serán unas 5 cuadras, sin embargo no podíamos caminarlas. El agua llegaba a la panza del caballo. Lucero, fiel y renegrido con esa estrella blanca incandescente en su frente nos arrastraba.

En la esquina de los silos de Juan Carlos se nos unirán los hermanos Di Bin. Seguiremos despacio por el medio tratando de imaginarnos las cunetas a ambos lados de nosotros para mantenernos en la huella. Las maestras llegan en camioneta después de dejar su auto antes de la segunda gran laguna en el camino real. Una semana cada familia hace el traslado y las acerca desde la Yayita hasta la escuela.

Todos nos sentimos felices. Nos ponemos contentos cuando hacemos fila para comprar un puñadito de palitos de la selva en aquel quiosquito improvisado. A pesar de estar en el medio del campo, nuestra escuela tiene quiosco como las del pueblo. Recuerdo el alboroto para leer las descripciones que figuraban en los papeles de cada caramelo. Otra vez a clase, aparentemente sin importarnos que por los enormes ventanales el agua, que caía y caía, nos sostenga la mirada.

En esos días grises la escuela era un contacto con la sociedad, un racimo de sonrisas, un momento de recreo imborrable. Un grupo de chicos correteando por las pocas partes secas de patio que sobrevivía aún a tanto agua.

La bandera flameando fue una de las banderas más lindas que recuerdo haber visto, pesada, como de hilo, un pedacito de corazón argentino en medio de tanta sal tratando de treparse por las paredes y de tanto silencio y soledad. Silencio y soledad, dos palabras que pintan la desolación de una inundación.

Hasta acá casi todo seguía normalmente, nuestras vidas continuaban germinándose con relativa calma. Nadie exageraba su angustia y sobrevivíamos.

Una instantánea tengo de mi padre, viéndolo yo por el ventanal, sentado en el cantero que rodea a las ventanas del frente, masticando una pajita, mirando la enorme cantidad de agua que nos rodeaba. En mi recuerdo permanece en silencio, escoltado por el croar de cientos de ranas que se habían apoderado del sonido de esas noches inundadas de Alagón.

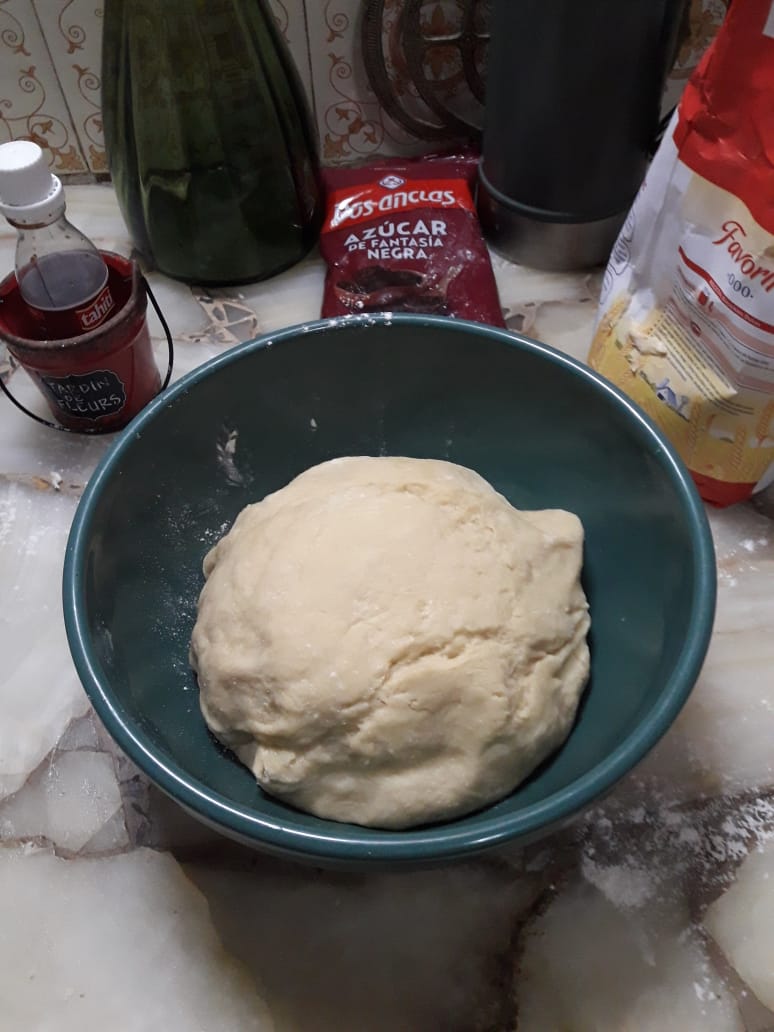

Una tardecita se sintió ruido a burbujas (hago un paréntesis y miro la levadura, que ya está burbujeante de esponjosa. En un bowl pongo harina, la pizca de sal y el azúcar. Agrego el fermento, el resto de la leche. Comienzo a amasar). El ruido provenía del caño de plástico blanco que mi papá había amurado sobre la rejilla del baño –por ese tubo el agua subía y bajaba así no se mojaba el granito negro que mi mamá hacía brillar al igual que al resto de la casa-. Mi mamá metió nuestra ropa en bolsas negras de consorcio; siempre voy a recordar esta imagen que duró varias horas, embolsaba y escribía etiquetas.

Filas de hormigas subían hacia el techo por las esquinas de la habitación. Hormigas como estos trozos de manteca que integro a la masa hasta poder hacer de ella un bollo liso, que permanecerá dormido hasta triplicar su volumen, como se triplican las caricias de la familia mientras afuera de la cocina, todo es desolación. Ya hacía varios meses que teníamos los muebles levantados sobre ladrillos, pero hoy la ropa está saliendo de sus cajones y de sus cómodas perchas para quedarse a oscuras en una bolsa de nylon.

Llueve. Como todos los días. Pero hoy diferente, no para.

Horas y horas lloviendo.

Hoy tenemos que irnos del Epu Peñi.

Por pocos días más pasaría la zorra del ferrocarril y en ella habría que irse. Ironía del destino: huir de la inundación por la misma vía que hasta hace años atrás nos había regalado la bocina de la locomotora en un maquinista con uniforme de abuelo Emilio y mi papá le prendía y apagaba la gran linterna con seis pilas rojas Eveready desde esa veredita que ahora es pincelada de acuarela por el agua. Irse a Pehuajó. Mudarnos a la casa de nuestros abuelos.

Tengo grabada en mi memoria mi última mirada hacia el Epu Peñi; la casa rodeada completamente de agua, la espuma que dejaba la laguna del parque apoyada sobre la pared del cuarto de mis padres, mi papá echando candado en el portón verde de la entrada. La camioneta casi contra la casa, próxima a la galería y nosotros enfrente, en el andén de la Estación, cargando algunas bolsas, cargándonos a nosotros mismos.

Y esto no es menor, fue lo más difícil, cargarnos a nosotros mismos latiéndonos la patria en el corazón. Esa había sido mi última noche en Alagón de forma casi ininterrumpida desde que había nacido.

Dejo un momento de escribir para acomodar en una asadera cada círculo de masa, uno junto al otro, pegados entre sí y pienso que así nos acomodamos también nosotros a la nueva vida pueblerina, nos acurrucamos el uno con el otro para poder arrancar de cero. Como estas tortitas van a ir leudando a la par, nuestra familia fue haciendo nido en Pehuajó.

A los espacios que queden libres en la asadera, los relleno con harina para que al derramarse el azúcar caliente no se peguen unas a otras. Para cuando ya estén gorditas, las pintaré con agua o leche para sobre esta humedad acomodar cucharadas de azúcar negra. El horno debe ser fuerte (tan fuerte como nuestra familia). Con unos 15 minutos, a ellas les bastará para derretirse por encima y resultar una masa esponjosa a la vez.

Luego viviríamos en Pehuajó, nos mudaríamos a una casa sin verde, sin horizonte, sin eucaliptos ruidosos, sin ranas trepadas en los vidrios, sin bichitos de luz, sin balidos ni relinchos. A una casa con tapiales en la proximidad de vecinos. Fui feliz también en esos años del secundario, pero siempre tengo presente ese exilio en mi mente, y siempre late en mi corazón mi Patria, mi Epu Peñi, mi Alagón. Será por eso que cuando escribo algo lo despido con un “abrazo de tierra negra de Alagón”

Mis padres han vuelto, han reconstruido la casa y hemos vuelto a pasar navidades y a descorchar años nuevos. Nuestros hijos, los de mi hermana y los míos, han germinado felices momentos. Y cada escapadita al campo es como un apretado abrazo de tierra negra al corazón (Jorja).