Hoy es el Día Mundial del Suelo. Pero no hay nada para festejar. Porque en el mundo existen dos visiones completamente contrapuestas sobre ese recurso esencial. Y solamente una está destinada a prevalecer.

El suelo es el sustento vital tanto de los 7700 millones de humanos que habitan el planeta como de la inimaginable cantidad de microorganismos presentes en el mismo (en un gramo de suelo puede haber más de 100.000 millones de bacterias y arqueas).

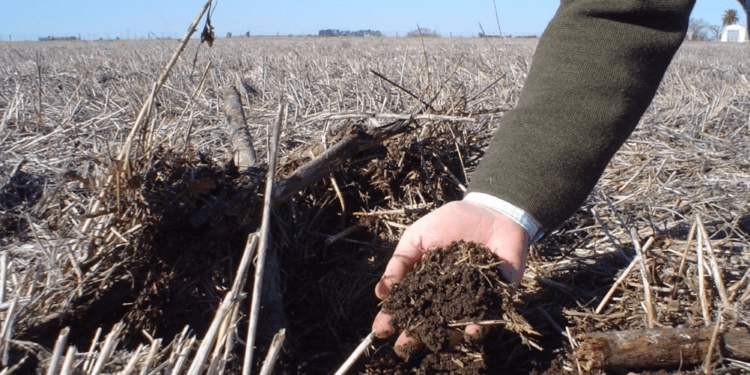

En las últimas décadas se ha ido comprendiendo que ambos deben comer bien –tanto microorganismos como humanos– para que la producción de alimentos sea sostenible, razón por la cual tecnologías como la siembra directa con rotaciones diversas y cultivos de servicio se constituyen como un factor crítico no sólo para sustentar a la civilización actual, sino también para mitigar los efectos perjudiciales del proceso de calentamiento global.

No casualmente cuatro años atrás el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia lanzó la “iniciativa 4‰”, que propone recuperar la materia orgánica del suelo a razón de una tasa del 0,004% anual a nivel mundial para –asegura– revertir completamente el cambio climático.

En esa línea, también puede incluirse al sistema de gestión holística de pastizales creado por el africano Allan Savory (cuyo nodo argentino es Ovis 21), en el cual se determina que el pastoreo realizado por los rumiantes es esencial para generar una acumulación progresiva de carbono en el sistema de manera sostenible.

Todos los que participamos de este sistema de creencias –que podríamos denominar humanista– consideramos que todo lo que contribuya a promover una producción sostenible de alimentos es propicio para el crecimiento de la civilización.

Pero en los últimos tiempos ha venido creciendo un relato antagonista que considera que los humanos se transformaron en un estorbo para el planeta. El propio James Lovelock, creador de la teoría de Gaia, lo dijo sin rodeos en su libro “La venganza de la Tierra”: la población ideal para el mundo es de 500 millones de personas (lo que equivale a decir que sobran 7200 millones).

En el mundo en el que vivimos –cómo sí lo fue, por ejemplo, en la Alemania de la década del ’40 del siglo pasado– no es éticamente factible mencionar la posibilidad de suprimir a personas para controlar el crecimiento de la población. Pero sí se considera viable suprimir las condiciones que aseguren la sostenibilidad de las fuentes alimenticias humanas.

Si bien la Argentina cuenta con un 10% de la población que padece “inseguridad alimentaria severa”, legisladores nacionales están en estos días trabajando para implementar una ley de “presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales” que, tal como está diseñada, dejará fuera de producción vastas áreas del territorio argentino.

Lo llamativo es que el proyecto –que ya tiene dictamen y está listo para ser tratado en la Cámara de Diputados– es el producto consensuado de múltiples anteproyectos presentados en los últimos meses por legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas, los cuales, extrañamente, tienen tan escasas diferencias entre sí que parecen todos calcados en una misma matriz.

Todas las iniciativas proponen realizar un “Inventario Nacional de Humedales” para instrumentar un “ordenamiento territorial” en el cuál debería hacerse un aprovechamiento “sustentable” con previa autorización de la autoridad ambiental. Prevé delimitar áreas de “conservación” o “preservación” en las cuales no se podrá producir nada, las cuales, para compensar el lucro cesante, recibirían compensaciones de un “Fondo Nacional de Humedales” por crearse.

El espíritu de la iniciativa es similar al de la Ley 26.331 (“Ley de Bosques”), la cual fue violada sistemáticamente durante una década por el Estado nacional porque jamás integró el Fondo de Conservación –que supuestamente debía compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción– con la cifra determinada por esa misma legislación.

Detrás de tales iniciativas existe la creencia implícita de que los recursos naturales presentes en los ecosistemas son ontológicamente más relevantes que la humanidad, la cual, si llegara a carecer de espacio vital para desarrollarse en los reductos en los cuales fuese confinada, entonces debería ajustarse poblacionalmente. ¿Cómo? Existen muchas alternativas. Pero un primer paso prometedor puede ser abortando a fetos indeseables.

El principal problema del sistema de creencias emergente es que está tan bien camuflado en buenas intenciones que a veces lo pasamos por alto. Pero cuando alguno de sus creyentes se anima a sacarse la careta, entonces su visión del mundo nos puede dejar perplejos, como el caso de la economista ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato, quien este año publicó un artículo en Project Syndicate en el cual asegura que, así como durante la pandemia de Covid-19 se restringieron derechos individuales, durante una “emergencia climática” será necesario que los gobiernos limiten el uso de vehículos privados, prohíban el consumo de carne roja e impongan medidas extremas de ahorro de energía.

El problema de creer que sobra gente en el mundo es que alguien debe determinar quiénes son los que sobran. Eso ya lo vimos en diferentes épocas de la historia humana. Y no resultó nada bueno.

El problema de creer que sobra gente en el mundo es que alguien debe determinar quiénes son los que sobran. Eso ya lo vimos en diferentes épocas de la historia humana. Y no resultó nada bueno.

Los ecologistas son marxistas reciclados.