Felipe Frognier vive unos días en Salta con su familia, y otros días se va al campo, a la Finca Don Fausto, en Las Varas, cerquita de Pichanal, sobre la ruta 5. Allí es más difícil encontrarlo. Antes que un agrónomo recibido en la UBA, parece un alma inquieta.

Siembra porotos en donde se den las condiciones adecuadas, prueba con diversos cultivos, ensaya con agricultura regenerativa, asesora a quien lo reclama, es un entusiasta de la náutica y, como si fuera poco, fue uno de los primeros en hacer lotes experimentales de siembra directa en Las Lajitas.

“Mi historia estuvo atravesada de chico por el poroto porque mi padre, por los años 70, tuvo la idea de aumentar su cultivo en el norte, donde la producción era muy escasa”, comienza a ubicarnos Felipe trayendo todo el peso de su historia. “El cultivo del poroto me apasionó desde el principio, lo viví en casa y después se convirtió en mi vocación cuando elegí ser agrónomo y me especialicé en esta legumbre”.

Ningún nombre se le escapa cuando rememora las personas y lugares que forjaron su interés por este cultivo. “Recuerdo un libro que había sido escrito por un grupo de investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en Colombia, liderados por Howard Schwartz, quien era el director del programa junto con Guillermo Gálvez. En el CIAT se estudiaban todas las enfermedades del frijol, como lo llaman ellos. Cuando me recibo de agrónomo decido viajar para conocer y acompañar a Schwartz, quien estaba en Estados Unidos, en la universidad de Fort Collins. Él era un investigador tan interesante como demandado, porque realmente cumplía una función de extensión con la humildad que tienen todos los grandes. Con él aprendí mucho sobre las distintas enfermedades y problemas que aquejaban al cultivo de los porotos. Así fue el inicio de esta aventura”.

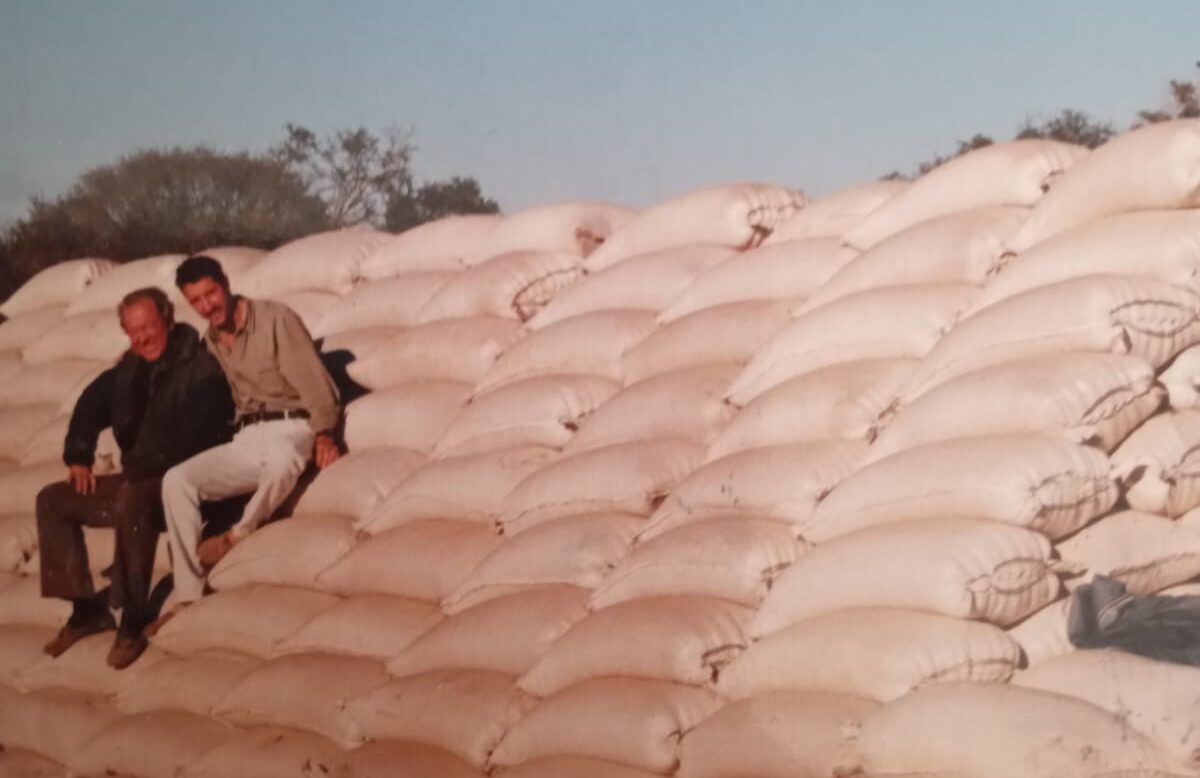

En Don Fausto se producen porotos de distintas variedades, predominando el poroto blanco. Al principio fue la variedad Alubia, pero fue variando, en su mayoría, por PF1. Además, se producen porotos Colorados Ligth y un Cranberry Chico, que tiene destino en China. Como la producción de porotos exige la rotación de cultivos, suelen alternar con gramíneas como maíz y sorgo, manteniendo la calidad de las coberturas y aplicando una labranza mínima. En el momento de la cosecha, para evitar todo el tema de residuos en los porotos, hacen cortes mecánicos, hilerado y cosecha con recolector.

“Nosotros, dentro de la producción del norte, tenemos una escala de mediana a pequeña. Estamos asociados con Argencrops SA, que es una exportadora. En esta sociedad, aportamos lo que mejor sabemos hacer, nuestro know-how, las labores, la siembra y el cuidado de los cultivos y, el exportador aporta su expertise en lo que respecta en la comercialización. Por suerte funciona muy bien, acotamos riesgos y, de alguna manera, nos vamos adaptando a todos estos efectos del cambio climático que exigen una incesante reconversión en el manejo”.

El cambio climático se evidencia con el aumento de las temperaturas, la alta evapotranspiración y las sequías prolongadas, pero también, por los frentes fríos que se hacen cada vez más notorios. Lo intenso y aleatorio de estos fenómenos obliga a que la producción se vuelva necesariamente más precisa.

Sobre estos cambios, Frognier comenta que “antes podíamos sembrar durante todo marzo ya que había un clima más estable. Hoy, los esquemas que son exitosos están basados en grandes capacidades de siembra, porque las condiciones buenas para implantar se dan en días muy puntuales”.

“Cuando se define sembrar hay que hacerlo muy rápido porque, si no, la ventana puede terminar repentinamente. Nosotros, antes, nos encargábamos de toda la siembra, pero hoy, nos vemos obligados a contratar gran parte del equipamiento para poder completarla en el momento adecuado. Hoy se dan temperaturas que son más altas, pero también más bajas. Puede venir una helada a fin de mayo y eso complica muchísimo si no tenemos todo sembrado. El cambio climático nos está exigiendo una adaptación de los manejos para que las producciones sigan siendo exitosas”.

El cambio climático no es el único al que la producción de legumbres en el norte de Salta debe adaptarse. Las políticas impositivas y las dinámicas internacionales son otros “frentes de tormenta” en el horizonte. Sobre las primeras, Felipe sostiene que “la apertura de las importaciones es casi una buena noticia para nosotros porque nuestros costos de insumos estuvieron artificial y desproporcionalmente altos todo este tiempo, aunque, de hecho, siguen siendo bastante altos todavía”.

“Para nosotros la apertura de las importaciones es un sinceramiento que nos pone en una paridad de competitividad que antes no teníamos. Nosotros recibíamos a un dólar oficial y comprábamos en un dólar prácticamente Blue. Los costos hicieron que muchos productores, en los últimos años, se fueran quedando en el camino. Solamente aquellos grandes productores eran quienes podían sostenerse en esta situación muy dispar y presentaban alguna ventaja comercial con respecto a nosotros”, añadió.

En cuanto a la participación en el mercado internacional de legumbres, Argentina es primer exportador mundial de porotos blancos y eso se da, prácticamente, por la producción del NOA, con relevancia salteña. El crecimiento productivo de otros países como Egipto, Turquía, Ucrania (más allá de la guerra) y el liderazgo regional brasileño, consolidan dinámicas comerciales a las que los productores también deben estar atentos.

“Hoy se está diversificando el mercado, se siembran más colores, aunque el poroto blanco sigue siendo nuestra vedette. Además, entramos en contraestación con el resto del mundo, lo que nos hace una alternativa siempre ventajosa. La apertura comercial no es un problema para nosotros, somos un sector que compite en buenas condiciones. El problema de otros países depende más de lo que logren ellos mismos”.

¿Qué quiere decir? “Por ejemplo, Egipto tiene riego y puede hacer dos cosechas en el año, con lo que tiene posibilidades de cubrir faltantes por algún período seco como tuvimos nosotros el año pasado y el anteaño. Es allí que ellos aprovechan los buenos precios internacionales para meterse en el mercado. Obviamente, eso nos quita participación ya que, cuando uno deja de proveer a un cliente este encuentra alguien al que también puedan comprarle y ese lugar perdido es difícil de recuperar. La entrada de otros países, si bien tienen una mayor proximidad a los mercados, no tienen, por lo menos y por ahora, un producto que sea reconocido por su calidad como el nuestro”.

En cuanto al rol de Brasil, este profesional aclara: “El liderazgo brasileño en la producción de porotos blancos no es un problema para esta zona, donde se produce poroto blanco, poroto colorado y porotos Cranberry, aunque sí puede serlo más al sur de la provincia de Salta, donde se producen más porotos negros y otras variedades. Normalmente, Brasil importa porotos blancos más que exportarlos”.

Según el INTA de Salta la superficie en la provincia alcanza las 350 mil hectáreas de porotos, mientras que el gobierno provincial calcula que se superan las 400 mil, con rendimientos de entre 1000 a 1200 kilos por hectárea, y más de 550 mil toneladas para el conjunto de legumbres.

Para productores como Forgnier estos datos están sobredimensionados y son difíciles de calcular porque están sometidos a múltiples variables. “Más allá que se observa un crecimiento en la superficie, en la zona húmeda todavía no sabemos qué volumen de mercadería será exportable por las caídas que va a generar este otoño húmedo y, en la zona seca, paradójicamente, hubo grandes inundaciones que generaron importantes pérdidas. El balance de lo producido siempre termina siendo bastante menor que lo que indican los datos oficiales”, explica.

Sostenerse en un ámbito tan complejo es posible por la eficiencia alcanzada consolidando una producción altamente competitiva. Sobre las características de esta producción, Felipe aclara que en la región “la siembra se realiza con equipos muy modernos. Se utilizan sembradoras neumáticas, monitores de siembra con piloto automático y toda una serie de elementos que hacen que la producción sea muy tecnológica y muy especializada”.

A la vez, “se apunta a minimizar el uso de agroquímicos en toda el área. Los insumos que se están utilizando son cada vez más específicos y menos tóxicos. Como nuestra producción está casi totalmente orientada a la exportación, debemos ir cumpliendo con parámetros internacionales a los que estamos bastante adelantados. No aplicamos ni glifosato ni paraquat sobre los cultivos. Incluso hay una serie de graminicidas que tampoco se utilizan en función de los requerimientos de residuos que tienen en Europa”.

“En la cosecha, incluso, también estamos adelantados con lo que nos van a pedir dentro de 5 años, es decir, que se podrían estar haciendo algunas prácticas aún pero ya dejamos de hacerlas, como la cosecha directa. Hacemos toda la trilla con recolector. Si hiciéramos trilla directa igual tendríamos un producto dentro de los parámetros”, agrega.

La noticia, en este 2025, es que probablemente se normalice nuevamente la producción que venía muy golpeada por la seca, las altas temperaturas y otras condiciones que se habían apartado de la media, en los últimos 3 años y que, solamente, permitió a los que estaban altamente especializados producir, incluso a pérdida.

“Hoy por hoy, la novedad es que el mercado se sincera a nivel de que el negocio va a ser realmente productivo y no un negocio financiero. Vamos a tener que lograr adaptarnos a que todavía nuestros costos no bajaron demasiado ya que los insumos importados, herramientas y repuestos siguen siendo caros, los combustibles aumentaron y aún no vemos la contrapartida, porque todavía no hemos hecho una buena cosecha”, explica el agrónomo.

“La cosecha del año pasado fue muy limitada y no nos permitió compensar el cambio del esquema económico. Este año, vamos a tener eficiencia por el lado productivo, los precios van a tender a normalizarse nuevamente y esperemos que, estos años de bajas producciones, no nos hayan costado la participación en los mercados internacionales y logremos colocar nuestra mercadería”.

El mercado de compradores de legumbres no es un mercado muy atomizado por lo que, muchas veces, requiere de cierto tipo de ingeniería asociativa, como la que llevan adelante Frognier y Argencrops: “Nosotros siendo más pequeños vimos la solución en asociarnos con alguien que manejara la exportación y necesitara de nuestra expertise. Por ese lado, puedo decir, que somos medio sobrevivientes porque no hay gran cantidad de la masa de producción en manos de pequeños productores. Esa fue la forma que encontramos de seguir en el camino”.