Los Estudios de Pastizales Naturales (EPN) son claves para comprender la sustentabilidad de los ecosistemas en relación a la producción, fundamentalmente la ganadera. Generan conocimientos sobre la ecología de las pasturas nativas y sus respuestas frente a procesos como los de pastoreo.

Con la finalidad de estudiar y mapear la gran variedad de especies forrajeras que se encuentran asociadas a los diversos climas, suelos y relieves que hay en Argentina, el INTA conformó unidades específicas para su estudio, un proceso que lleva alrededor de 60 años y que ha tenido tantos giros y avances, que queremos reflejar en esta nota.

Para ello Bichos de Campo convocó a David Lee Anderson, quien conformó uno de los primeros grupos de EPN dentro del INTA. También a Lisandro Blanco, coordinador del Proyecto Nacional de Pastoreo Inteligente de esta institución. Ambos investigadores son parte importante, en extremos temporales, de este proceso.

David Lee Anderson, ingresó al INTA el 12 de mayo de 1965 y trabajó por 20 años en pastizales naturales. Es oriundo de Estados Unidos, y estudió en la universidad del Estado de Utah sobre manejo de pastizales naturales, manejo de forestales, conservación del suelo y taxonomía vegetal.

David rememora cómo llegó a estas tierras. “Mi señora es argentina y nos casamos en Estados Unidos en el 62. Luego del nacimiento de nuestra primera hija, fuimos a Argentina a vivir con mis suegros en la ciudad de San Luis”.

Por su parte, Lisandro Blanco se formó como ingeniero en Recursos Naturales renovables para zonas áridas, en la universidad de La Rioja. Ingresa al INTA como becario, en octubre del 94, en la experimental de esa provincia, que fue creada a fines de los 70 como un producto de lo que fue el equipo original de pastizales naturales, comandado por David.

A principios de los 60, cuando David se encontraba estudiando en Utah, conoció al ingeniero Jorge Brun, quien estaba haciendo su maestría en esa misma universidad. Cuando David y su joven familia deciden trasladarse a Argentina, contacta a Brun, quien era parte de la supervisión del INTA. “Me entrevisté y me ofrecieron trabajo en un equipo que estaba estudiando PN en Concepción del Uruguay. Fui a conocer y me pareció muy húmedo, muy diferente a los lugares donde yo había estudiado y conocía, entonces rechacé esa oferta”.

“Tiempo después, el director del INTA de Villa Mercedes, San Luis, me ofrece ingresar al INTA, y me puso a estudiar los PN integrando el Programa de Forrajes del INTA. No había un programa general de recursos naturales en aquellos años, solo de forrajes”, rememora Anderson, señalando la antelación en EPN que tuvieron desde el NEA y las herramientas programáticas existentes del recientemente creado INTA, que nació en 1956.

El equipo de investigación de manejo de pastizales lo creó el ingeniero De la Isla en el año 64. Su objetivo era la integración de los pastizales en los campos que contaban con otros recursos forrajeros, exóticas como el centeno, sorgo, pasto llorón y alfalfa, sin degradar el recurso natural y, por supuesto, sin promover la disminución y pérdida de los pastizales.

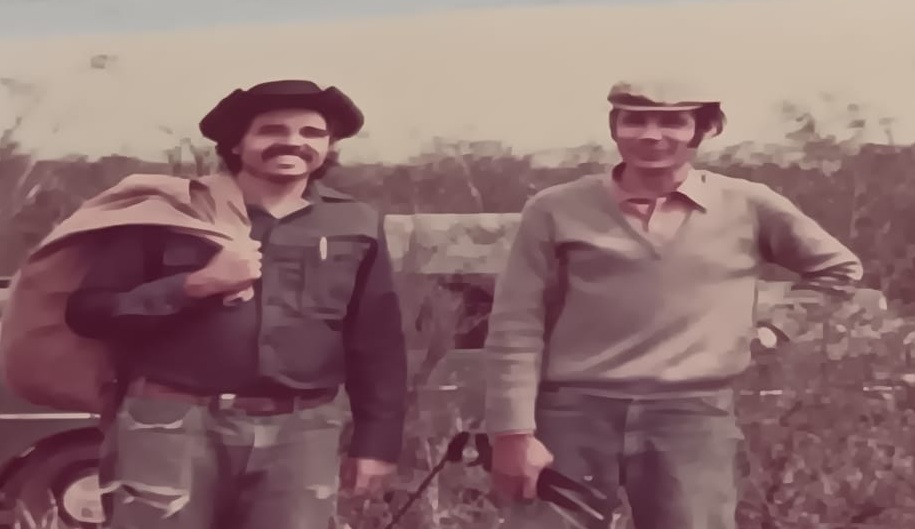

Anderson recorre los vericuetos de la memoria y menciona lugares y personas claves en los primeros años de los EPN: “Recuerdo que trabajé solo durante el primer año. Luego ingresó el ingeniero agrónomo Abel Eduardo Bernardón, de Río Cuarto, que había hecho su master en Texas. Lo que hacíamos, en esos primeros años, era conocer las especies del pastizal natural del sur de San Luis del área medanosa y de los bosques de Caldén. Hicimos un herbario, reconocimiento de especies y de diferentes potreros de los campos y estancias del sur de San Luis”.

“En el año 1969 empezamos a incursionar en la provincia de La Rioja frente a unos problemas que había en los llanos. Allí conocimos el campo de un señor llamado Cabral y, rápidamente, lo establecimos como un sitio donde podíamos hacer diferentes experimentos de pastoreo en diferentes épocas y cargas. En el año 70, se sumó al equipo el ingeniero agrónomo Juan Carlos Vera, que era riojano. Él había sido legislador y conocía mucho a la gente de los campos de La Rioja. En el año 71, se agregó Enrique Luis Orionte, de Río Cuarto”.

“Con él trabajamos juntos desde el 71 hasta el 85, controlando parcelas de reconocimiento y de monitoreo que teníamos en muchísimos campos, en San Luis y La Rioja. Recuerdo que, en el 74 se nos agrega el ingeniero agrónomo Pedro Namur, que luego sería importante como integrante del equipo de Chamical. Después, Hugo Bruno Molinero, Jorge Aliney y Eduardo Villar, se fueron sumando capacidad al equipo y fuimos reconociendo y conociendo mejor los campos del Chaco Seco y Árido y las sierras de San Luis”, prosigue.

“A partir de todo este trabajo, el ingeniero del Águila, quien trabajó con nosotros, llegó a ser director general del INTA, y propuso la creación del Programa de Manejo de Recursos Naturales (PMRN) en el INTA y me nombró como coordinador”.

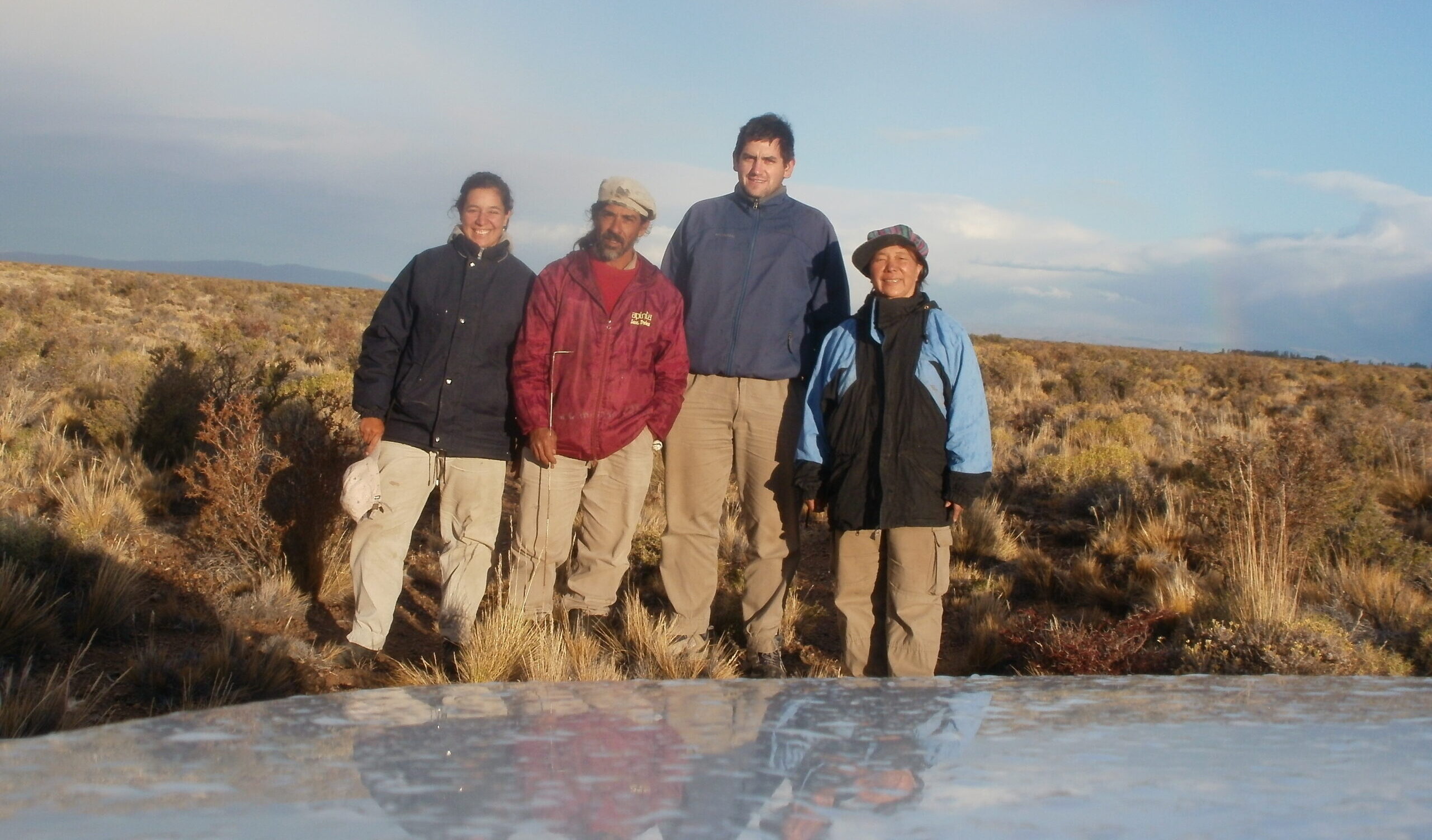

Los trabajos promovidos por David Anderson como coordinador del PMRN fueron muchos y se fueron extendiendo en el territorio nacional. Se logró establecer equipos de manejo de pastizales en varias Experimentales de la Argentina. Por ejemplo, en Chamical (a cargo de Juan Carlos Vera), en Santiago del Estero (Rodolfo Renolfi), en Salta (Roberto Neumann y Carlos Teruel), en el Colorado, Formosa, en Bariloche (Guillermo Siffredi), en Trelew, Chubut (Viviana Nakamatsu), en La Pampa, en Chacharramendi y Anguil, en Río Negro, Santa Cruz y en varias regiones más. Se generó mayor contacto con el NEA, en Mercedes, Corrientes (Royo Pallares) y Concepción del Uruguay, quienes, estima David, fueron los primeros en realizar EPN por su zona.

“Cuando yo dejé el INTA en 1985, me parece que éramos 10 equipos investigando en el tema de pastizales naturales. Yo comencé en el 65 en San Luis, y nuestro equipo era el único en la zona semiárida. Cuando dejo la coordinación fue el ingeniero Guillermo Siffredi, de Bariloche quien asumió ese rol. Y después, por supuesto, viene Lisandro y él toma las riendas y participa en los congresos y prosigue con los trabajos desde Chamical”, sostiene Anderson.

“Cuando yo ingresé en el año 94, la estructura programática del INTA en ese momento estaba quizás muy fragmentada. En general no estaba muy claro el rol de programas ni proyectos nacionales. Lo que predominaba eran los planes de trabajo, de investigación, de escala local, muy pequeños. Eso contrastaba mucho con lo que habían sido originalmente los objetivos de los EPN en el INTA”, relata ahora Lisandro.

“Sin embargo, yo tuve suerte porque cuando ingresé al INTA, mi director de beca fue un sobreviviente de ese equipo original que describía David, Enrique Luis Orionte, y él tenía una fuerte participación dentro del Proyecto Nacional de Manejo de Pastizales (PNMP) de la región semiárida central. Debo destacar que los 10 equipos que recuerda David estaban bastante consolidados y trabajaban en sus territorios, más allá del proceso de achicamiento y desvinculación que se vivía durante esos años”, introduce Blanco, proveniente de Bragado y aquerenciado en los llanos riojanos.

El PNMP era uno de los pocos proyectos nacionales que tenía en INTA en la década de los 90. Estaba coordinado por Manuel Aguilera, quien recientemente regresaba de hacer su doctorado en Colorado, con un grupo selecto de investigadores en manejo de pastizales, como Milchunas y Lawenroth, y que funcionaba en esa universidad de Estados Unidos.

Ese proyecto resultó muy interesante porque incluyó el análisis a escalas de planta, potrero y región, e incluía aspectos que no habían sido tan tomados en cuenta en las décadas anteriores, para el manejo de pastizales, que eran los distintos regímenes de disturbios, no sólo el pastoreo sino también el fuego y los disturbios mecánicos sobre la vegetación leñosa e incluso sobre la vegetación herbácea.

Recuerda Lisandro que “el diseño de ese proyecto era bastante moderno y ese fue el marco para dar empuje a los estudios de pastizales en la Experimental de La Rioja, iniciados previamente por David, Vera, Orionte, más Ferrando, Namur y Biurrun.

Otra acción importante que quizás tenía un carácter nacional y que estaba muy vinculada al manejo de pastizales, era el proyecto de lucha contra la desertificación que se llevaba adelante desde las Experimentales de la Patagonia y que contaba con financiamiento del exterior. Se fortalecieron mucho las unidades y los laboratorios de teledetección, de uso de imágenes satelitales.

Esas experimentales tuvieron vinculación con la Facultad de Agronomía de la UBA, que cuenta, históricamente, con un fuerte equipo de ecología y manejo de pastizales naturales. Más allá del desmembramiento del INTA que fue muy fuerte en los 90 y que obligaba a trabajar de forma fragmentada, tanto el proyecto de desertificación (PAN) y el PNMP, permitían la articulación de acciones en otra escala, muy vinculadas al manejo de pastizales”.

La falta de articulación entre esos equipos se mantuvo hasta que, en el 2005, se armaron de vuelta los programas nacionales con mucha fuerza y los proyectos de manejo de pastizales adquirieron nuevamente envergadura nacional, comandados por Guillermo Siffredi (Bariloche) y gran participación de Carlos Kuntz (Santiago del estero), Gabriel Oliva (Santa Cruz), Viviana Nakamatsu (Trelew) y Rafael Pizzio (Mercedes) entre otros.

En esos años ingresan muchos becarios y nuevos profesionales para fortalecer los equipos en todo el país. Se crea una cartera de proyectos de ámbito nacional con un fuerte componente de investigación, juntó a las experimentales de las distintas regiones que compartían una misma temática.

“Quizás una de las áreas programáticas del INTA que más se fortaleció con este posicionamiento fue el tema de pastizales naturales, porque se juntaron las experimentales del NEA, del NOA, de la región pampeana, de Cuyo y de Patagonia, y se generaron proyectos de ámbito nacional que perduraron al menos durante unos diez años y que obtuvieron muchísimos productos y muchísimo conocimiento” comenta Blanco.

En esos años se creó un proyecto de monitoreo con imágenes satelitales para evaluar la productividad forrajera de los pastizales y su estado de conservación, junto con la Fauba y AACREA. Otro proyecto fue el de regímenes de disturbio, donde se investigaba principalmente los efectos del pastoreo, del fuego, los efectos de la acción mecánica y de la aplicación de fertilizantes o de herbicidas para control de malezas en el manejo de pastizales naturales.

Además, había un proyecto que era estrictamente de manejo de pastoreo, de interacción planta-animal. Y, finalmente, un proyecto de aplicación de tecnología de manejo de pastizales en campos de productores. Este último proyecto tenía una red grande de campos de productores, de diversa escala y tipos de producción, en todo el país.

“Esa creo que fue una época muy valiosa en todo lo que fue el estudio de pastizales naturales. La década del 2005 al 2016, 2017, esos 10 a 12 años donde funcionaron esas carteras de proyectos nacionales con un fuerte componente de investigación, fueron muy importantes para el INTA y para el avance del estudio de pastizales naturales”, concluye Lisandro.

Un proceso paralelo que también ocurrió, a principios de 2000, fue promovido desde el NEA. La Agencia de Extensión de San Cristóbal, con un fuerte apoyo de la Universidad Nacional de Rosario y un acompañamiento de las experimentales de Corrientes y de Entre Ríos, realizaron los Congresos Nacionales de Pastizales Naturales que, originalmente, eran reuniones regionales. Se crea, incluso, la Asociación Argentina de Pastizales Naturales.

En estos congresos se discutían y se exponían experiencias de investigación, de extensión y participaban los productores. En el 2011, en Rosario, se realizó el Congreso Mundial de Manejo de Pastizales, muy apoyado por la Society Range Management de Estados Unidos y la Organización Internacional de Manejo de Pastizales.

“En Chamical (La Rioja), en el año 2018, se realizó el último Congreso Nacional de Pastizales, donde participaron disertantes de distintos lugares del país y también de otros lugares del mundo, principalmente del sur de Estados Unidos. Ahí también pudo venir David y de alguna manera se hizo un recuento histórico de las acciones iniciales del Equipo de Manejo de PN. Luego de la pandemia no volvimos a realizar otro congreso”, comenta Blanco.

Hoy la cartera del INTA, tiene proyectos que están vinculados con lo que es la ecofisiología de pasturas y pastizales y son estudios más a escala de planta y de parche y se llama Pastura Ecoeficiente, después tiene estudios que están vinculados con el manejo del pastoreo que son más a escala de potrero, que están en otro proyecto que se llama Pastoreo Inteligente, y finalmente hay un tercer proyecto, de Mejoramiento Genético de Forrajeras que incluye domesticación de algunas especies nativas de pastizales naturales para su posterior siembra. Estos tres proyectos están dentro del Programa Nacional Forraje y Pasturas coordinado por Alejandro Radrizzani (Leales, Tucumán).

Sin embargo, “digamos, y esto es una opinión personal, sería interesante en próximas carteras y a lo mejor con otro escenario institucional y presupuestario diferente al que hoy estamos viviendo, recuperar el proyecto con la identidad de pastizales, así como también lograr recuperar la realización del Congreso de Manejo de Pastizales Naturales y el protagonismo de la Asociación Argentina de Pastizales Naturales” finaliza Blanco.

Hermosa nota. Me formé en parte con Rodolfo Renolfi en Santiago del Estero, persona que tenia mucha experiencia a campo

gran investigador y mejor persona el Ing Renolfi, lamentablemente fallecido

Una larga y fructífera historia de la que me siento orgulloso de formar parte desde que ingresé como becario en Trelewen 1979. La lista de quienes realizaron importantes aportes al MPN da para un libro pero quisiera agregar el recuerdo de Juan Anchorena de Bariloche, Royo Pallares de Mercedes (Corrientes) quien difundió el Botanal en Argentina, los integrantes del IADIZA de Mendoza que adaptaron la metodología francesa del Valor Pastoral a las zonas aridas.

Bichos de Campo: FELICITACIONES

QUE ALEGRÍA y emoción que hayan publicado esta historia. Tuve el placer de conocer, estudiar y trabajar con David Lee Anderson y su equipo en 1976 .

Desde 1974 hasta 1992 dediqué parte de mi trabajo a los pastizales del NEA.

Me inicie con otro pionero en el tema, el Ing Olegario Royo Pallates., en la EEA Mercedes, Corrientes

Una verdadera lastima que David se fuera en 1985. A mi entender un error de los responsables de la gestión del Inta en esa época.

A todos los que siguieron y siguen esa huella, los pastizales , mis felicitaciones,

INTA es la palabra CAMPO.

Excelente nota!!! Muestra el acierto en una estrategia de trabajo que un organismo con autarquía y autonomía política e ideológica puede tomar y mantener por tantos años. A pesar del tiempos transcurrido, el conocimiento generado y trasladado al sector privado es q buena parte de la ganadería bovina y ovina se ha venido desarrollando en las regiones áridas y semi áridas de forma sustentable y son degradar o desertificar los ambientes. También estos equipos en algunas regiones de nuestro país dieron los primeros pasos para entender el uso de la vegetación que hacen las cabras. Sin lugar a dudas una planificación estratégica que tiene mucho para mostrar de lo aprendido escalón por escalón en la actualidad y para seguir adecuándose a las nuevas tecnologías. Gracias Bichos de campo!!!

Ante todo gracias Bichos por tener en cuenta las zonas marginales donde también hay trabajo y desarrollo agropecuario. Tuve la suerte y posibilidad de desarrollo mi primer trabajo en Argentina en Manejo regenerativo de pastizales Naturales en sistemas de producción Caprina en INTA La Rioja cuando su director era el Ing Juan Carlos Vera y yo recién regresaba al país de mi pasantía en la Universidad Ben Gurion en Israel. Con el equipo de Pastizales pudimos demostrar que a una carga racional y adecuada con ganado Caprino se logra una recuperación de la vegetación que puede hasta duplicar la productividad animal. No estuve en el equipo original, pero pude trabajar con el Ing. Vera, Orionte y Namur, gente muy predispuesta e innovadora para esa época y que a través de su trabajo en INTA La Rioja demostraron lo importante que fue la institución para el desarrollo de la producción animal en zonas áridas. Tuve la suerte de tener al Ing Blanco como estudiante en la Universidad Nacional de La Rioja. Excelente profesional y extraordinaria persona. Gracias Bichos por tener en cuenta lo que se investiga y se desarrolla en el interior del interior de nuestro país.

Excelente nota que muestra la importancia de una institución con presencia federal y resalta períodos virtuosos de nuestro INTA.

Hay tanto para hacer el nuestro país, tan extenso, tan irregular, con tanta zona desértica , como para intentar reducir el accionar del INTA. Sólo una cabeza impregnada únicamente de resultados fiscales puede pensarlo.

Que maravilla que fue el INTA. Conocí a Anderson en 1975, en Villa Mercedes, Congreso de la Asociación Argentina de Ecología. Ya volverá un gobierno que haga renacer a esta Institución tan virtuosa

Desde ya estoy muy contento con leer ésta nota y felicito al periodista que permitió la publicación, me trae un gran recuerdo de las giras con David Anderson y de las discusiones con el gran Amigo Kelo Vera, con Pedro Namur, Lisandro Blanco y muchas personas más que se han dedicado al estudio del pastizal natural, su manejo sustentable y su divulgación y/o extensión a través de nuestra institución, que es el INTA, para llegar a los productores del árido.

Que buena nota!.., genial Bichos del Campo, Este justo reconocimiento al INTA es una caricia al alma y una bocanada de oxigeno ante tanta injusticia acumulada!. Tarde o temprano deberan pagar y hacerse cargo por el destrozo de la institution que están realizando!…la historia no los absolves!…

Los últimos 30 años el INTA solo fue cuna de ñoquis… Todas las investigaciones importantes vinieron del sector privado…

Cuanta ignorancia o cuanto fascismo en este comentario tan “libertario ” que de libertad no tiene nada y está lleno de odio decadente. No pasarán

Alejandro Deregibis también fue un estudioso del tema aportando su dedicación y conocimiento.

Fue profesor de la UBA agronomía en la cátedra de pastizales.