A menudo se mide la capacidad de crecimiento del agro -o la “resiliencia”, dependiendo de cómo se lo mire- en términos de incorporación tecnológica o de nuevos descubrimientos. Pero un análisis en profundidad de lo que ya hay disponible demuestra que en realidad la “capacidad instalada” del sector -por usar una metáfora industrial- es prácticamente el doble de lo que efectivamente se usa.

Este es un agro que trabaja a media máquina y que, así y todo, es líder en la producción de alimentos en la región y el mundo. Pero además, que aún con toda la nueva tecnología acumulada durante las últimas décadas -desde transgénicos y siembra directa hasta lo último en digitalización y análisis de datos- no es ni una tercera parte de eficiente de lo que fue en otras épocas.

Un grupo de economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se propuso ilustrar este fenómeno con cifras en todo América Latina y el Caribe no pudo no detenerse en el particular caso argentino, donde el límite no es técnico, sino de aprovechamiento, y donde ningún análisis sectorial puede prescindir de un repaso político.

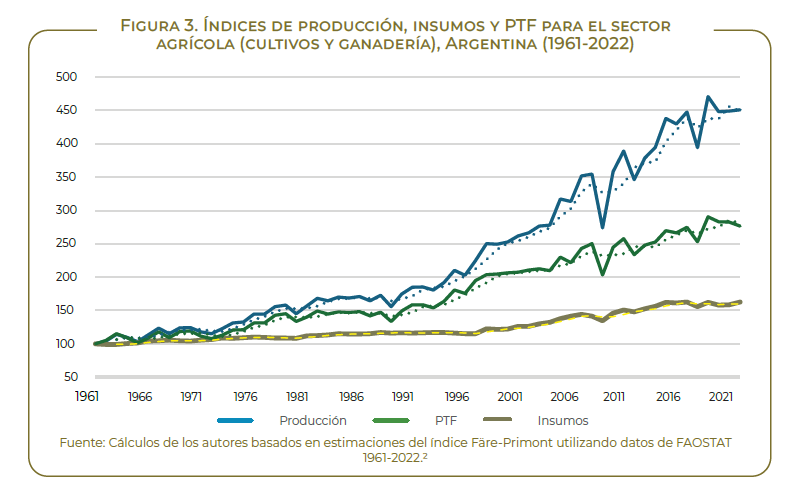

Tal vez sea mejor empezar por las conclusiones a la que arriba este grupo de especialistas, que observa que entre 1961 y 2022 el agro mostró un “crecimiento significativo” tanto en la producción (un 2,6% anual) como en la productividad (a razón del 1,78% anual). Claro que eso es un promedio, que intercala diferentes zonas y momentos históricos, de los que luego nos encargaremos.

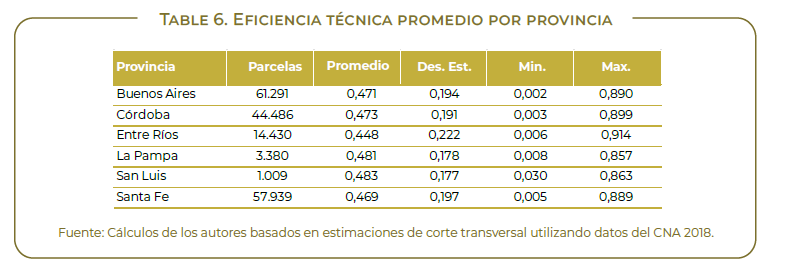

En todo caso, el estudio señala que la eficiencia técnica promedio, es decir, qué tan bien los productores aprovechan la tecnología disponible, es de aproximadamente 50%, lo que

indica que están operando actualmente a solo la mitad de su potencial. Un aficionado a los “fierros” diría que sobra motor para un circuito tan acotado.

Eso abre un margen considerable para las mejoras, que, explican desde el BID, pueden alcanzarse “optimizando las prácticas actuales en lugar de incrementar la cantidad de insumos” o de expandir la superficie de trabajo. Claro, si sobra motor, entonces la mayor productividad no vendrá por el lado de nuevas incorporaciones, sino por gestionar mejor lo que se tiene.

Entonces, si la ganancia de productividad depende menos de nuevas tecnologías “revolucionarias” y más de mejorar el uso de las ya existentes, entonces pasa a tener un rol clave la capacitación, las decisiones de manejo y las formas de adopción de esos avances.

“Las políticas deberían centrarse en fortalecer la I+D, ampliar los servicios de extensión y mejorar los mecanismos de transferencia de conocimientos hacia los productores”, expresa el informe, que señala que “promover la adopción de tecnologías innovadoras, como semillas certificadas, agricultura de precisión y siembra directa, podría contribuir significativamente al desempeño agrícola”.

No se habla en ningún momento de ir en búsqueda de grandes golpes de timón en materia tecnológica, sino de que las innovaciones sean activamente implementadas por el productor.

Sin embargo, el mapa revela una enorme dispersión de la eficiencia técnica, incluso en las mismas zonas geográficas. Aunque el nivel, en promedio, se ubica en torno al 50% -por encima del brasilero y el paraguayo, que no superan el 35%-, lo cierto es que en muchos lados la cifra muestra marcados altibajos.

“La coexistencia de productores altamente eficientes e ineficientes dentro de las mismas áreas geográficas sugiere que los enfoques de política uniformes son inapropiados”, afirman los economistas del BID, que de hecho reparan mucho en el análisis político y aseguran que ese problema estructural no será superado sino con estrategias diferenciadas.

Si a eso se lo cruza con las anteriores conclusiones, entonces queda claro que el desafío es cerrar brechas internas, no empujar el promedio con más insumos.

En los últimos 80 años, la Productividad Total de los Factores (PTF), un índice que mide la eficiencia global del sistema productivo, creció en Argentina a un promedio del 1,78% anual. En el mismo período, la producción agrícola total se incrementó anualmente en un 2%, mucho más en el caso de los cultivos (2,93%) que en el de la ganadería (0,95%).

Pero, lejos de ser una línea constante, el desagregado histórico muestra saltos y caídas coincidentes con las diferentes líneas políticas trazadas. Fue un largo camino de avanzadas que se contrarrestaron, liberalizaciones seguidas por restricciones, y de una productividad que, si bien nunca se frenó, nunca pudo crecer sostenidamente.

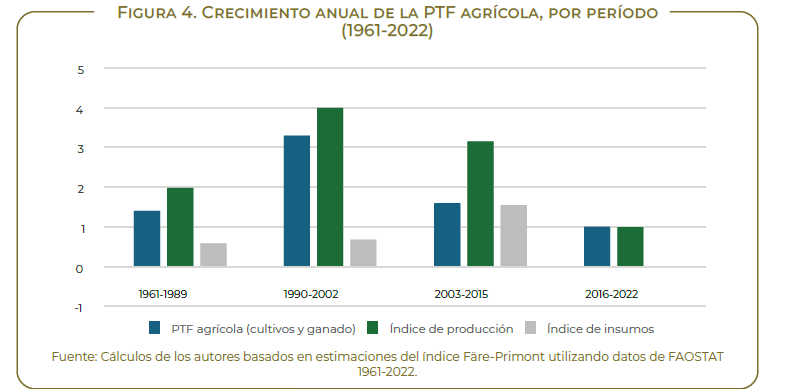

En la discriminación que hacen los especialistas, señalan que entre 1961 y 1989 Argentina tuvo una economía cerrada, con impuestos a las exportaciones, bajo nivel de inversión y escasa I+D agrícola. Para ese entonces, la producción crecía a un ritmo del 2% anual, mientras que la PTF lo hacía en torno al 1,4%.

Esa etapa fue sucedida por unos 12 años en los que el desmantelamiento de organismos públicos se alternó con liberalizaciones al comercio, eliminación de retenciones y una apertura al mundo, lo que provocó que se doblaran los índices: la producción creció 3,99% anual y la productividad 3,29%.

La lógica pendular continuó entre 2002 y 2015, cuando se restablecieron regulaciones a la exportación e impuestos comerciales, como las tan controvertidas retenciones. El resultado fue claro: el crecimiento de la producción se desaceleró al 3,15% anual, el crecimiento de la PTF cayó al 1,6% y el uso de insumos aumentó a un 1,55%. En etapas previas, ese indicador se había mantenido estable.

El resto, es historia conocida. De acuerdo a los números que difundió el BID, la desaceleración se profundizó entre 2016-2022, cuando esfuerzos iniciales por abrir mercados y reducir la presión recaudatoria sobre el sector se sucedieron con crisis cambiarias, aumento de los impuestos y mayor intervención.

“En ese período hubo una desaceleración pronunciada en el crecimiento tanto de la producción como de la productividad”, evalúan los especialistas, respecto a que en el primer caso el índice se retrajo al 1% anual, al igual que la PTF, con un uso sostenido de insumos.