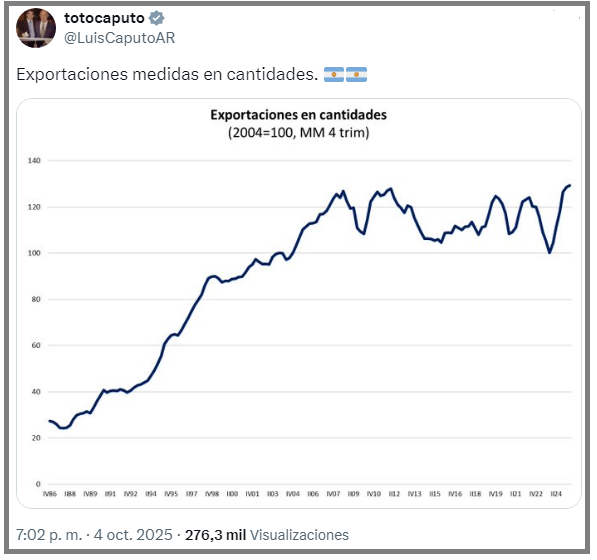

El ministro Luis “Toto” Caputo publicó en redes sociales un gráfico con la evolución de las exportaciones argentinas medidas en cantidades, en el cual es factible observar una fase de crecimiento exponencial durante los ’90 que se interrumpe a mediados de la primera década del presente siglo.

Caputo publicó el gráfico sin hacer mención alguna al mismo, lo que indica probablemente que no tiene tiempo ni ganas de polemizar en redes sociales, aunque sí manifestar, de manera indirecta, que es posible crecer con un tipo de cambio apreciado, que fue la característica de la década del ’90 y es la insignia de la política económica de su gestión.

Semejante aproximación puede resultar muy conveniente y lúdica para descamisados intelectuales, pero el salto de la oferta exportable registrado entre fines del siglo pasado y comienzos del presente obedece a una revolución tecnológica que se presentó en el lugar y momento adecuado de la historia argentina.

La explosión de productividad promovida por la soja tolerante a glifosato y el maíz Bt resistente a plagas, junto con avances genéticos –que dieron origen a una compañía transnacional como GDM–, la siembra directa, diseños agronómicos y empresariales innovadores y la optimización de la fertilización fue lo que permitió incrementar la oferta exportable del país de manera dramática.

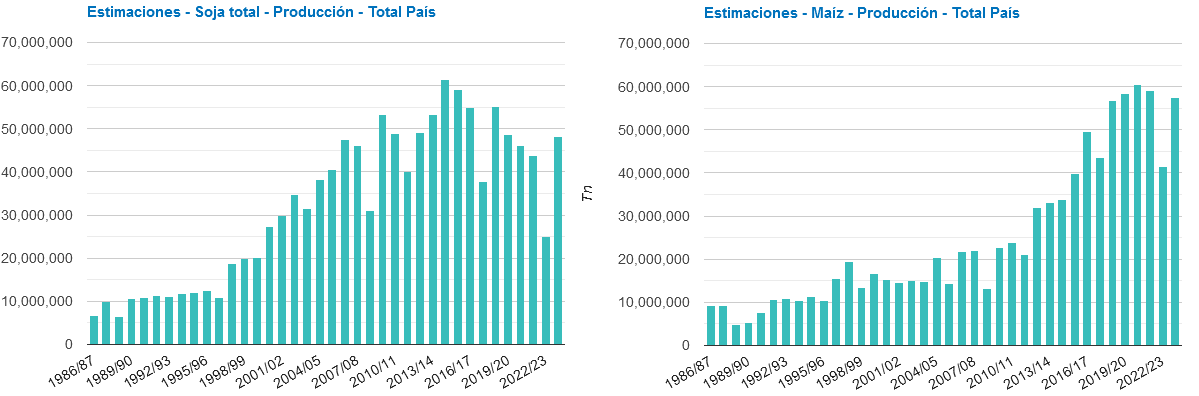

La producción argentina de soja, que fue de 6,5 millones de toneladas en 1988/89, superó los 10 millones a comienzos de los ’90 para luego registrar 18,7 millones en 1997/98 y 27,2 millones en 2000/21. En los años sucesivos siguió sumando récord tras récord hasta llegar a un máximo de 61,3 millones en 2014/15, cifra que desde entonces la Argentina no pudo volver a superar.

La producción argentina de soja, que fue de 6,5 millones de toneladas en 1988/89, superó los 10 millones a comienzos de los ’90 para luego registrar 18,7 millones en 1997/98 y 27,2 millones en 2000/21. En los años sucesivos siguió sumando récord tras récord hasta llegar a un máximo de 61,3 millones en 2014/15, cifra que desde entonces la Argentina no pudo volver a superar.

Con el maíz sucedió un proceso similar: las 4,8 millones de toneladas de producción del ciclo 1988/89 se duplicaron en 1991/92 para luego superar las 15 millones de toneladas en 1996/97 y alcanzar las 20 millones en 2004/05. En la actualidad nos parece números “flojitos”, pero en su momento fueron una auténtica proeza.

En la segunda década de este siglo, de la mano de la masificación de las siembras tardías en vastas regiones productivas, el cereal experimentó un salto de producción sin precedentes que se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri, quien eliminó en 2016 los derechos de exportación a los cereales.

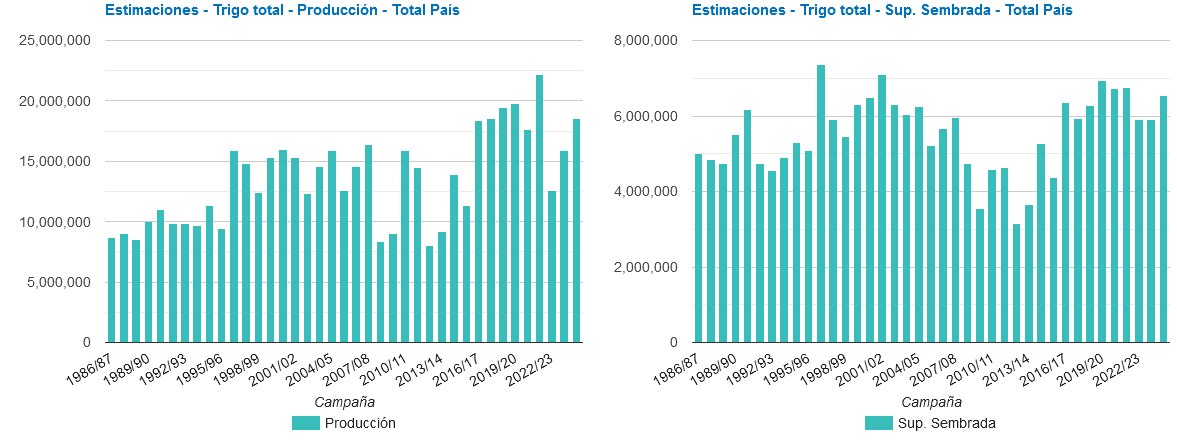

Con la llegada de la soja, apareció el doble cultivo trigo/soja de segunda, que provocó un aumento considerable del área y la producción del cereal, aunque durante la gestión kirchnerista fue bastardeado con derechos y cupos de exportación, lo que promovió un retroceso gigantesco del cultivo.

Cuando la soja transgénica y el maíz Bt aterrizaron en la Argentina, los empresarios agrícolas se encontraban inmersos en un profundo proceso de cambio tecnológico que permitió aprovechar al máximo ese insumo estratégico y lograr una mejora extraordinaria de la competitividad.

En 1994/95, por ejemplo, el costo de producción del cultivo de soja no transgénica en un planteo de labranza convencional de la región norte de Buenos Aires era de 182 dólares por hectárea. En 1999/2000 ese costo se había reducido a 117 dólares por hectárea con el uso de soja transgénica. Al analizar la estructura de costos de esos planteos, podría observarse que en 1994/95 los empresarios debían gastar 78 dólares por hectárea en herbicidas, mientras que en 1999/2000 esa erogación había descendido a sólo 34 dólares por hectárea si se empleaban la soja transgénica.

La impresionante reducción del valor de los herbicidas producida en tan pocos años se debió a un factor tan simple como contundente: el libre juego de la oferta y la demanda. La aparición de la soja transgénica generó una creciente demanda de glifosato y este producto de amplio espectro prácticamente barrió del mercado a los herbicidas selectivos (usualmente utilizados en planteos de soja convencional que, además, eran más tóxicos). Cuando la soja modificada genéticamente ingresó en 1996 al mercado argentino, la patente del glifosato –registrada en los ‘70 por Monsanto– ya había expirado en ese país. Se trataba por lo tanto de un producto genérico que podía ser producido o importado por diversas empresas. Y fue precisamente eso lo que ocurrió: Monsanto se encontró con más de una veintena de competidores y tuvo que librar una guerra de precios que benefició de manera significativa a los empresarios agrícolas argentinos y al país en su conjunto.

Los “farmers” estadounidenses, lamentablemente, no corrieron la misma suerte que sus pares sudamericanos. La patente del glifosato en EE.UU. había sido registrada por Monsanto en 1974 y la misma no tendría que haber estado vigente cuando la soja transgénica apareció en escena. Sin embargo, en EE.UU. Monsanto consiguió extender la patente hasta el año 2000. De esa manera, mientras los productores argentinos pagaban alrededor de 3,70 dólares por litro de glifosato en 1999, en ese mismo año los “farmers” debían desembolsar casi 9 dólares para comprar un litro del herbicida de Monsanto.

Es cierto es que en los ’90, cuando se gestó la revolución agrícola que Argentina sigue usufructuando hasta la actualidad, el tipo de cambio estaba intervenido por el Estado y se encontraba muy apreciado (como ocurre actualmente). Sin embargo, más allá de esa distorsión, los precios relativos en el ámbito de la cadena de valor agropecuaria estaban ordenados al no aplicarse derechos de exportación (como no ocurre actualmente).

En lugar de seguir buscando justificativos flojos de papeles –como suelen hacer los adolescentes– para intentar probar que se tiene razón al aplicar una receta cambiaria, los argentinos deberíamos estar trabajando para gestar la próxima revolución productiva, que no vendrá de afuera, como pretende el gobierno, sino que, para ser sostenible, tendrá que forjarse con ADN argentino.

Murió el Diego: Fue tan grande que hasta hubo un momento en que le prestó su nombre a la soja

En los 80 , los sojeros de USA fueron a China para ver como le podian vender mas soja a los chinos, que habian sido los prncipales exportadores de soja hasta la segunda guerra u.

El crecimiento de China requirio cada vez mas soja, y esto movilizo la demanda. Si buscan una trabajito de Eduardo Trigo , hecho para un organismo frances, encontraran cuanto contribuyo Argentina en evitar la suba descomunal de precio de soja mundial. ?¡?¡

L a cuestion a descifrar es : por que?? o nos comemos todo o necesitamos prestamos para sostener la economia del pais. Es un tema para los economistas, y no los veo pensando. Solo aplican formulitas de una ciencia que es social. muchachos la economia es un ciencia social. Como aplicamos los instrumentos para garantiza bienestar al pais que administramos. no es recitar el abecedario (libros de economia ) de memoria,

Hay que saber historia, economia, agricultura, medicina, etc. etc. etc. con una formulita no basta. Gracias. A no desanimarse, los desafios de aprendizaje son maravillosos.

Reitero a economistas, academicos y a quienes quieran gobernar este pais.

Por que?? o nos comemos todo o se requieren prestamos para sostener la economia de nuestro pais.

Donde esta el error ,que cometemos una y otra vez. Gracias

Ustedes lo pusieron en el gobierno 2 veces y ahora lo critican!

Ustedes lo hicieron gobernar 2 veces y ahora lo critican

En los 90 desaparecieron 150.000 unidades productivas. La “revolución del agro” se cargó el corazón de la cultura chacarera del país, mató a nuestros farmers y dejó agroempresarios. En el camino, viene con el triste récord de ser el país mas fumigado del mundo, con los peces más contaminados. Y todo para suplir las necesidades de países que no son el nuestro. Cuando se pregunten porqué nos va como nos va, recuerden que no tenemos ni la capacidad de planificar para nuestros propios intereses, y aunque de rinde entendemos un montón, de pasivos importantes no cazamos una.

Es una cuestión de incentivos, la mayoría de las familias de esas 150mil unidades productivas están mucho más cómodas alquilando su tierra mientras ejercen alguna profesión en un pueblo o ciudad. Los precios de las soja y el maíz hicieron que fuese una perdida de tiempo y esfuerzo dedicarse a producir otra cosa. Por otro lado, la producción agricola para exportación exige aplicar economía de escala.

Porque con idas y vueltas terminas eludiendo que en el último gobierno (y en el que más) creció la producción fue en el Kirchnerista, y te atreves a exponer que en el de Macri les fue mejor?…les fue mejor a unos pocos solo por sacar retenciones, que luego tuvo que volver a poner, productivamente los hizo mier da…seamos serios…PD: el del doctor chapatin no es gobierno Kirchnerista, no caigamos en esa tontera si queremos discutir seriamente, es un Socialdemócrata Cristiano venido incluso a menos.

Una estupidez este artículo, las únicas mejoras tecnológicas vinieron en los 90, según este artículo, luego de eso no hubo innovación, por algo será…

Fachos de campo k debería aprender como se hace buen trabajo y hacer buen periodismo sin tanta fake news.

Que poca memoria, eso termino en 2001 con todos los campos embargados a punto de ser rematados, no recuerdan a las mujeres de los machos del campo martillando las puertas de los bancos o encadenadas a las tranqueras para evitar el remate, tuvo que venir un tal Nestor a salvarles los campos “con la plata nuestra” y nunca nos la devolvieron, durante años ganaron plata como jamás en la historia, luego Magneto los subio al ring para hacerlos pelear con el gobierno para hacer sus negocios, y claro, como no tienen memoria los hizo votar a macri que los fundio nuevamente, no conformes con eso ahora los hizo votar a este payaso loco que esta vendiendo el pais con ellos a dentro

Tanpoc mencionan que toda esa riqueza y productividad de soja y maiz transgenic/modificado salio de las mentes brillantes de cientificas argentinas que trabajan en conicet, organismo tan maltratado x todos los criollos odiantes de este país

Tanto la soja como el maiz transgénicos se originaron en estado unidos en la década del 90 , por la empresa monsanto

El glifosato se está prohibiendo en muchos paises porque está probado que es cancerigeno.

Malisima la nota, no tiene nada q ver el titulo con las q se desarrolla, y cuando se habla de exportaciones, sólo es el agro? Solo se puede crecer a través de él? La minería, el gas, el petróleo, la energia, el turismo no son áreas de exportación que tienen un potencial enorme en este país? De q habla caputo y de q habla esta nota? Todavía esperando un periodismo serio