-¿Pero en serio queda una sola chinchilla?

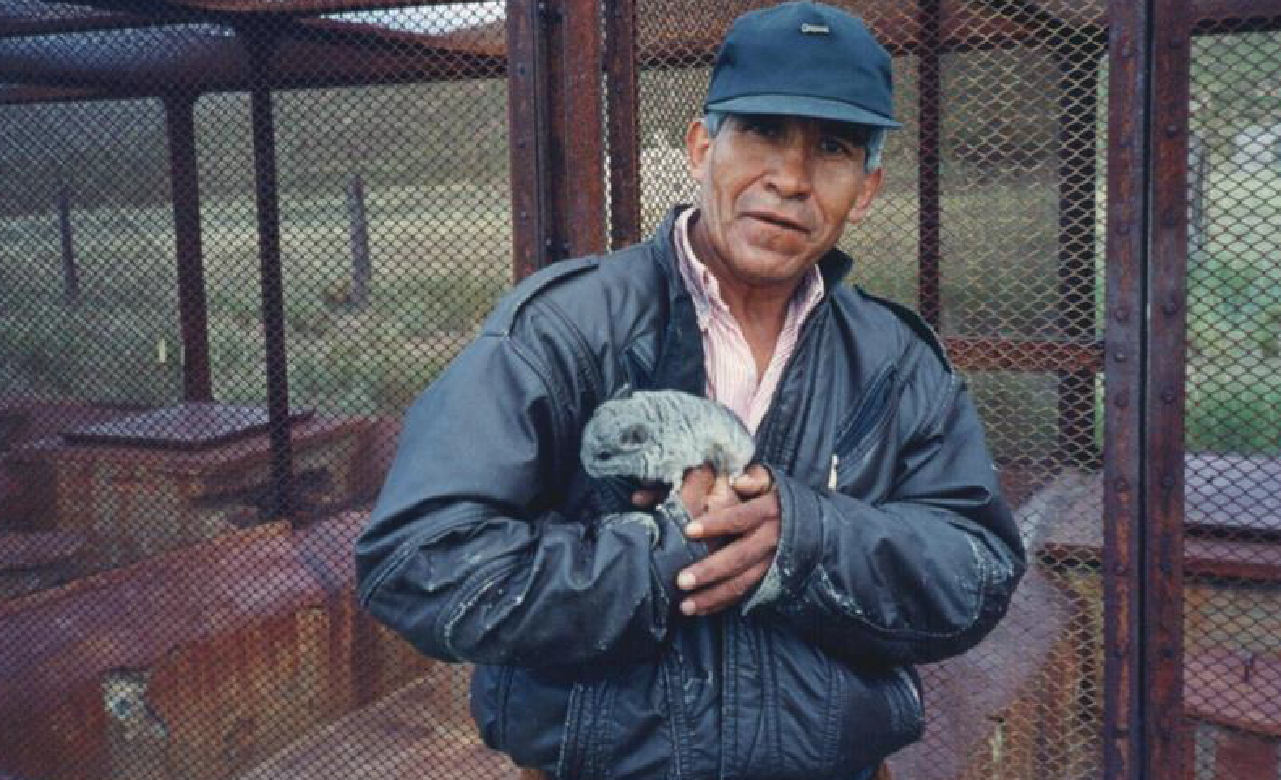

-Sí. Ya la sacamos del criadero y la trajimos para la Estación, es más sencillo cuidarla aquí, está más calentita. Ella tiene como 15 años y sus alimentos preferidos son la manzana y la pasa de uva.

-¿Y tiene nombre?

-Le decimos Libertad.

Este pequeño diálogo que se sostuvo con una agente del INTA, más específicamente de la Estación Experimental Abra Pampa, en la Puna de Jujuy, puede llamar la atención por dos cosas. La primera por el conocimiento y cuidado particular que tienen, en este instituto, con este animalito silvestre, referente de un largo linaje de chinchillas. En segundo lugar, porque, sin quererlo, Libertad es la heredera, la última representante viva, de una historia de más de 100 años, que entrecruza planes de fomento para la región, la caza indiscriminada, el comercio internacional de pieles finas, los reclamos de científicos y ambientalistas y, además, las innumerables manos cuidadoras que tuvieron a su cargo el Criadero de Chinchillas.

Pero vamos para atrás a conocer de qué va esta llamativa historia. Durante el siglo XIX, el comercio de pieles de chinchilla fue muy dinámico debido a la demanda de la industria peletera europea, promoviendo la caza indiscriminada y la consiguiente disminución de la población, hasta niveles cercanos a la extinción de este animal en la región andina. Entrado el siglo XX, frente a las denuncias de académicos y naturalistas, se entabló una creciente legislación reguladora que logró evitar su extinción y, en paralelo, desde donde se promovió la cría en cautividad como una estrategia de protección y uso con fines económicos, emulando a las primeras experiencias que se desarrollaban en Canadá y Estados Unidos, y que datan del año 1923.

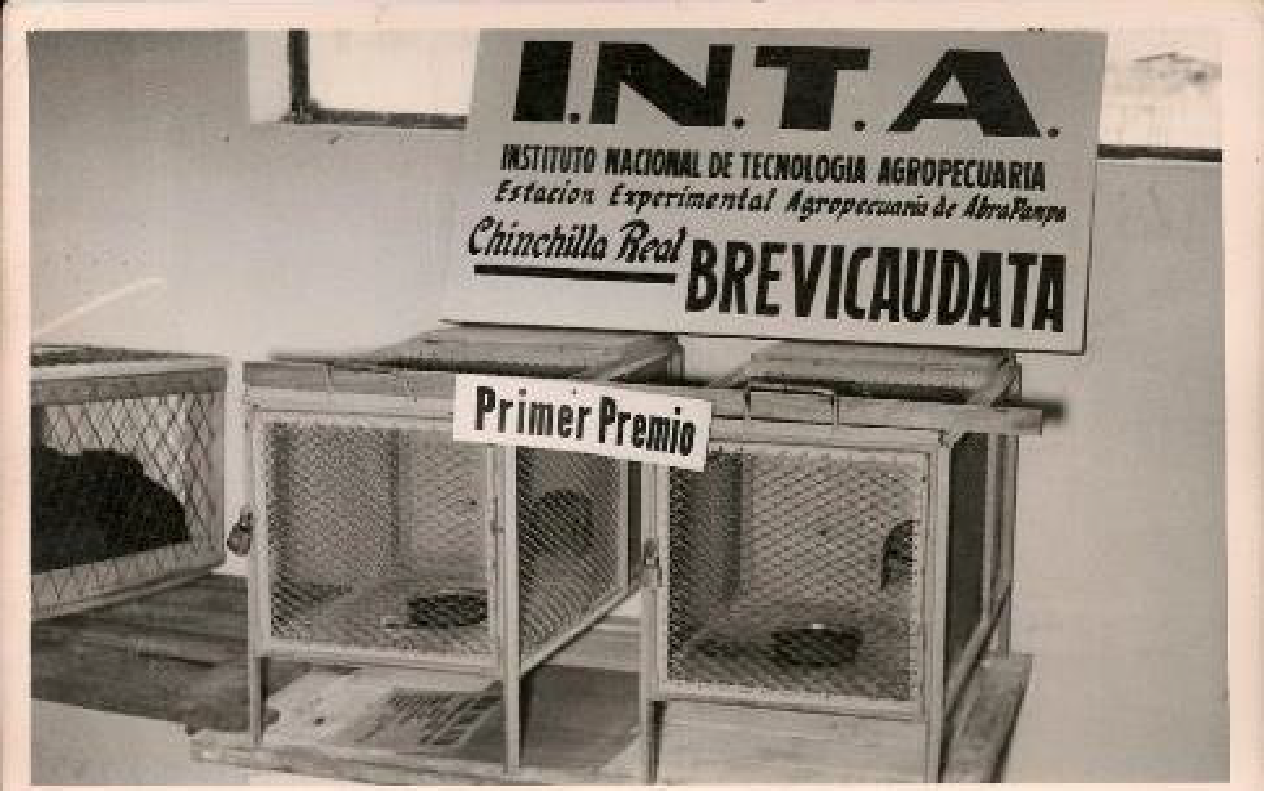

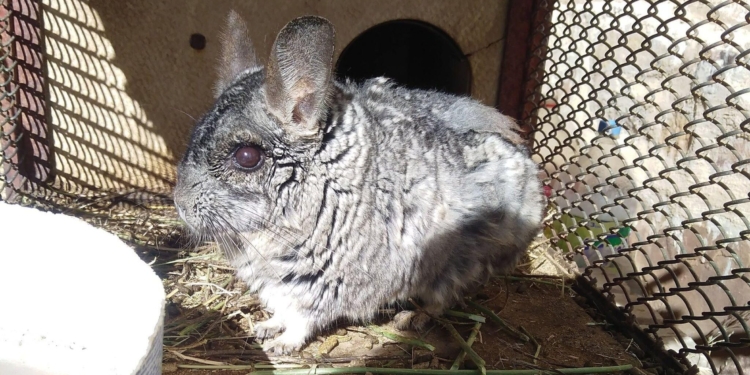

Luego de marchas y contramarchas, en el año 1927, el Ministerio de Agricultura autorizó a establecer el Criadero Oficial de Chinchillas del tipo Chinchilla Brevicaudata Boliviana, dentro de los terrenos de su Estación Zootécnica de Miraflores. El nombre actual de esta especie es Chinchilla chinchilla y no brevicaudata, teniendo, entre sus características más relevantes, orejas más pequeñas y redondeadas, menos vértebras caudales, o sea una cola más corta y un hocico más achatado, en comparación con las “lanígeras” de las que Libertad pareciera ser una fiel representante.

Según noticias periodísticas de la época y a partir de diversos registros oficiales, para 1940 el criadero tenía 110 ejemplares. Entre los años 1948 y 1968, la población alcanzó picos que triplicaban esa cifra, superando las 300 chinchillas.

Para ese entonces el crecimiento poblacional y la consanguinidad llegaron a niveles problemáticos para la dinámica e infraestructura existente. Para “renovar la sangre” se solían adquirir algunos ejemplares en la región, sin especificar la zona de caza.

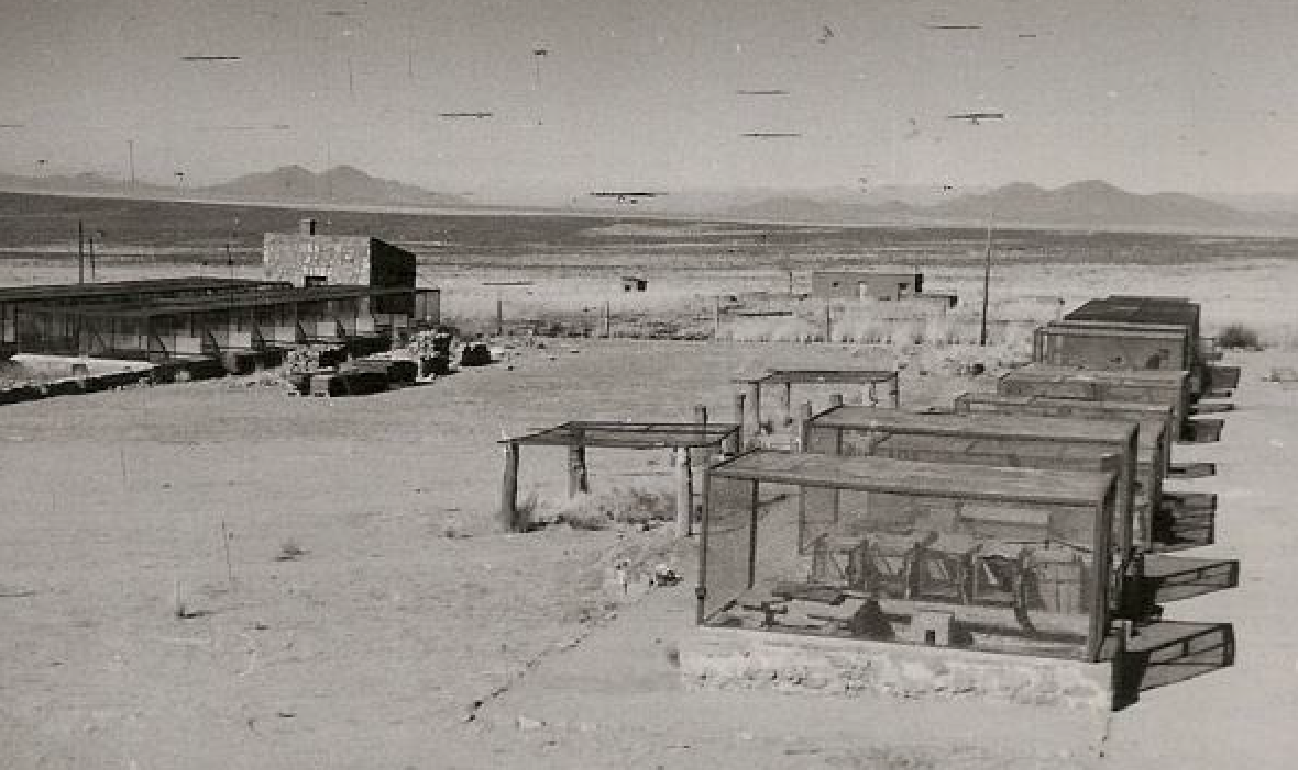

En el año 1958, toda la estructura productiva de la Estación, inclusive el Criadero de chinchillas, pasó al recientemente creado INTA, a través de la Sub Estación Experimental de Altura (SEEA Abra Pampa).

En la década de 1960, se fundamentaba que los objetivos de conservación ya estaban holgadamente cumplidos y que se debía fomentar su crianza como nueva actividad agropecuaria que ayudara a diversificar las existencias en las granjas argentinas. Bajo esta orientación productiva y junto con las nuevas normativas de principios de esa década, se permitió la creación de otros criaderos sobre la base del Criadero Oficial, lo que proyectó un rol destacado para la experimental de Abra Pampa.

Todos esos años mostraron mucha actividad, tanto en este criadero como en otros diseminados en el resto de Argentina, llegando a exponerse algunos especímenes en la Sociedad Rural de Palermo en el año 1968.

Para finales de la década del 70, en el criadero puneño existían serios problemas de consanguinidad que provocaban más muertes que nacimientos y, la estrategia de traer nuevos animales de afuera estaba vedada, ya que la caza estaba prohibida.

Así, el trabajo del criadero comenzó una etapa de amesetamiento y posterior disminución del plantel de estos animales, más allá que en otros criaderos se mantenían las actividades productivas y comerciales hacia el exterior, pero con las de tipo lanigera.

Ya, en la década del 90, quedaban algunas pocas chinchillas en Abra Pampa que, según los recuerdos de uno de sus directores, alcanzaban un número cercano a los 10 ejemplares.

Algo llamativo fue que en noviembre de 1992 se procedió a la firma de un convenio por el cual el INTA cedió en calidad de préstamo y por un lapso de dos años sus instalaciones de Abra Pampa a la Cooperativa Argentina de Criadores de Chinchillas del Norte Limitada (Coochinor), con el objeto de reactivar el criadero experimental “para conservar líneas puras nativas en resguardo de la biodiversidad”.

En esos años hubo un auge de criaderos, porque muchos prometían que la chinchilla sería una opción económica rentable y salvadora para aquellos productores que -en tiempos de la convertibilidad- fracasaban haciendo actividades más tradicionales. Pero la especie que terminó predominando fue la lanígera, que es mucho más adaptable, no sólo a las condiciones climáticas, sino que exhibe mayor fecundidad y comenzó a predominar en el mercado peletero. Su hábitat natural está entre los 800 a 1500 msnm, en la cordillera costera de Chile, a altitudes mucho menores que la de nuestra chinchilla altoandina que, en general, se la encuentra por encima de los 4000 metros.

La razón de que Libertad no sea liberada es debido a su cuidado. En primer lugar porque esta última chinchilla no es de la misma especie que nuestra nativa Chinchilla chinchilla, que aún se encuentra en estado de silvestria, en algunos relictos altoandinos. Además, los animales que han sido criados por muchos años y a través de numerosas generaciones en cautividad, pueden presentar características fenotípicas diferentes a las poblaciones naturales.

Para averiguar sobre el estado de las chinchillas en silvestría, conversamos con Alejandro Pietrek, quien es doctor en biología e investigador de CONICET, referente del proyecto Chinchilla Altoandina. Luego de formarse en el exterior y de trabajar en diversos proyectos con roedores en Argentina, se propuso abordar el manejo y conservación de especies silvestres en los Altos Andes argentinos. “Cuando retorno a Argentina me di cuenta que lo que pasaba con las chinchillas era una incógnita, se conocían algunas pocas poblaciones en Chile y una sola en Bolivia, pero sabíamos poco y nada de lo que pasaba en nuestro país”, relata.

“Las dos chinchillas están dentro de la categoría ‘peligro’ a nivel global. Para que nos demos una idea, el Yaguareté, que es una de las especies más amenazadas en la Argentina, está ‘en peligro crítico’. Después viene la categoría de ‘peligro’, que significa que la especie tiene poblaciones pequeñas y están en riesgo de declinar en los próximos 10 años o en las próximas tres generaciones”, indicó.

Hoy la caza de chinchillas no constituye una amenaza, en principio porque el valor de las pieles es muy bajo y no hay una demanda internacional por este tipo de pieles y los criaderos existentes cubren las pocas solicitudes.

El problema principal en este momento, prosigue Alejandro, “es el desconocimiento que tenemos sobre las poblaciones remanentes, su distribución y estado. La mayor amenaza la constituye el avance de la minería en áreas que se superponen con la distribución de esta especie”, aclara este investigador frente a las preguntas sobre el estado de las chinchillas en silvestría.

“Hoy trabajamos con técnicas de genética molecular para saber si las pieles almacenadas en los museos que derivan de la cría de Miraflores están relacionadas a las pocas poblaciones remanentes que encontramos en Argentina. Quién sabe, quizás los antecesores de la cría de Abra Pampa todavía vivan en silvestría y no quede más que devolverles el favor y trabajar para evitar su extinción en los Altos Andes”, concluye este investigador.

Mientras tanto, ¿qué pasará con Libertad? Mientras la cuidan con esmero, prosigue su vida cautiva.

Jajaja que mentira no es la última Chinchilla, yo tengo una Y la tengo muy bien cuidada y alimentada Mi Chinchilla

Lee bien es de clase especial., no de todas las chinchinas