La productora Miriam Cruz, de la comunidad originaria Ojo de Agua, cerca de La Quiaca, quiso dar testimonio de cómo el INTA -un organismo seriamente amenazado por la motosierra del presidente Milei y sus ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo- le dieron la oportunidad de crecer y profesionalizarse que su abuelo no tuvo.

Llegó a Bichos de Campo un video que realizó el ingeniero agrónomo Jorge Chauque, extensionista del INTA La Quiaca, en el que la productora familiar cuenta cómo, gracias a la ayuda de esta institución, ha logrado vivir de su propia producción de papines andinos en Jujuy, con el complemento de la cría de llamas y cabras. Se la ve tan entusiasta allí, que decidimos entrevistarla y contar su historia.

Miriam Edith Cruz lleva veinte años cultivando papines andinos en la chacra que heredó de su abuelo, siendo parte de la Comunidad Asociación Aborigen Ojo de Agua, emplazada en el paraje Cóndor Huasi, del Departamento Yavi, en la provincia de Jujuy. La misma queda apenas a 8 kilómetros de La Quiaca, en dirección hacia Santa Catalina, que es el poblado más norteño que tiene nuestro país.

La comunidad está conformada por 40 familias, sobre una fracción de tierra que mide 9 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho. Unas practican la ganadería, otras la agricultura, otras de modo mixto, y otras se dedican a la fabricación de ladrillos. La finca de Miriam mide 1000 metros de ancho por 2.500 de largo, y es uno de los últimos de una extensa hilera de parcelas, por lo que a ella y a otros vecinos no les llegaba la luz de red.

La agricultora es nacida en La Quiaca e hija única. Quedó huérfana de chica, porque su madre falleció cuando ella tenía 6 años y su padre las abandonó, quedando a cargo de su abuelo. “Él me crió con mucho sacrificio, de él heredé el amor al trabajo rural, y falleció en 2018”, dice. Agrega que hizo la primaria en el campo, y que cuando terminó la secundaria intentó seguir estudiando.

“Pero mi abuelo no podía ayudarme económicamente -rememora, Miriam-. Él criaba corderos, pero no tenía un buen manejo, por no saber, ya que en aquella época no llegaban técnicos del INTA. Hacía lo que podía y ganaba muy poca plata. No tenía ni luz ni bomba de agua. Recuerdo épocas en que me daba un plato de sopa por día, y cuando hubo una sequía, que apenas teníamos para comer, me daba té con piri, que es un plato de harina de maíz tostado con agua, aceite y sal. En 2001, él empezó a sembrar papines y yo lo acompañaba”.

Miriam Cruz manifiesta que a sus 21 años conoció a Ignacio Flores, oriundo del paraje Puesto El Marqués, que queda a 60 kilómetros de La Quiaca. Allí sus padres criaban animales, como lo hacía el abuelo de Miriam. “Con él me amañé (significa juntarse en concubinato) y tuvimos cinco hijos. Vivimos un tiempo en La Quiaca y yo puse una despensa en la casa donde vivíamos. Ignacio trabajaba de estibador de camiones. Y los fines de semana controlaba los micros en la terminal, como empleado municipal, mientras que yo me iba a ayudar a mi abuelo”.

“Pero mi querido abuelo -continúa relatando la productora jujeña-, al tiempo se puso viejo y entonces sus hijos vinieron a vender todos sus corderos y se fueron, ya que no les interesaba el trabajo rural, porque dijeron que era muy sacrificado, lo cual es cierto. Después mi marido empezó a ayudarme los fines de semana. Un día mi abuelo sabiamente nos dijo que o nos dedicáramos al campo o a la ciudad, porque no podríamos hacer ambas cosas bien”.

“Pues decidimos venirnos a vivir al campo -sigue, Cruz-, que era nuestra cultura en la que nos habíamos criado, mientras los hijos quedaron siempre estudiando en La Quiaca y los traíamos los findes de semana. Mi abuelo, para comenzar nos regaló 6 bolsas de semillas, unos 300 kilos de papas andinas, de variedades Sani e Imilla (que significa muchacha, en quichua) en un cuarto de hectárea. Después fuimos aumentando, a una, dos y a tres hectáreas de producción, todo dependiendo del agua de lluvia, que era escasa”.

Cuenta la aguerrida jujeña que en esa época fue cuando salió a buscar ayuda técnica del INTA y conoció al ingeniero Chauque, que estaba en el programa ProHuerta.

Contactamos a este agrónomo, quien es un ferviente promotor de la agroecología y nos contó que se conformó una asociación a la que llamaron “Tika Quinua” (tika significa flor en quichua), que integró Miriam junto a otros productores de Santa Catalina, Yavi, Yavi Chico, Cangrejillos y demás.

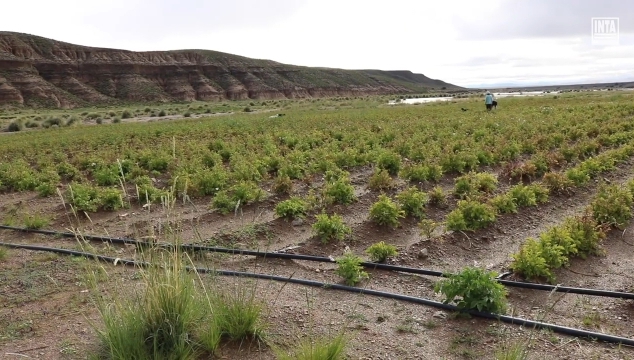

“Miriam no lograba siquiera cubrir sus costos con el manejo convencional, de modo que elaboramos un proyecto de manejo orgánico, con riego por goteo, financiado en 2013 por el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias a eso comenzó a mejorar, pero luego necesitó dar un salto más”, dijo Chauque.

“Yo la cultivé con su ayuda –relata Miriam-, pero se me secaron, porque mi pocito de agua no fue suficiente y eso me deprimió. Entonces, por consejo del ingeniero hice un taller de capacitación para obtener agua de río”.

“Elaboramos otro proyecto de mejoramiento hídrico, pero no sólo de buscar agua sino de filtrarla -precisó Miriam-. Lo presentamos a la Fundación ArgenINTA y nos otorgaron la obra de drenado. Jorge me dijo que hiciéramos el pozo al lado del río La Quiaca, que limita con mi finca. Nos costó, pero al fin lo logramos, a 7 metros de profundidad, donde pusimos una bomba de 1,5 caballos de fuerza. Pero después con mi ganancia me compré uno de 3 HP para poder regar todo el campo”.

“En 2018, a través de una fundación extranjera y de la cooperativa de lanas de ovejas Los Arenales -agrega Miriam-, conseguí que me aprobaran para hacerme un ‘reservorio de agua’ con geomembrana y compramos 6 tanques o tinacos de 2750 litros. Además, aprendí a hacer los preparados y el lombricompuesto, pero después se me murieron las lombrices californianas. También aprendí mucho en talleres de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy”, rememora.

“Ese mismo año conocí al ingeniero Darío Castro en el INTA de Abra Pampa, quien me convenció de iniciar un proyecto de papas fritas andinas, con papas más grandes de dos variedades: Santa María, de color fucsia, y otra Número 42, del INTA, de color violeta”.

Explica Cruz que son papas de ciclos más largos, que necesitan de 6 a 7 meses bajo tierra para salir de buen tamaño, pero las heladas tempranas le queman las hojas y le retrasan el crecimiento. De modo que las siembra en octubre y en noviembre para evitar las heladas. Las cosecha en marzo o abril, y no llegan al tamaño ideal, pero dice que se las compran igual. “Sacamos unos 8000 kilos por hectárea, cuando antes, sin el riego por goteo, apenas obteníamos 3000 en la mejor temporada”, señala.

Aclara la productora quiaqueña que con la quinua sufrió una invasión de palomas, que llegaban desde la ciudad, porque les encanta y se la comían toda. Así es que decidió abocarse sólo a los papines. En ese tiempo, por consejo de Chauque, compraron 24 llamas porque necesitaban abonar la tierra, además de muchos otros consejos que le dio el ingeniero para que con su campo fuera haciendo una transición hacia la agroecología.

“Hicimos corrales con boyeros solares, mejoramos el pozo de agua, y con Ignacio empezamos a hacer una represa, pero aún no la hemos podido terminar -indica, Cruz-. Durante la pandemia compramos 2 cabras y hoy ya tenemos 85, por lo que empezamos a vender caponcitos de 7 meses”.

Explica Miriam que al fin llegaron a cultivar sobre 30 hectáreas, con unas 15 variedades de papines pequeños, además de Sani e Imilla, tales como: Violeta, Sayama Azul, Pulpa Matizada, Revolución, Imilla Negra, Santa María, Waicha, Paly, INTA 64, Tuny, Malcacho y Desirée, “que es una mejorada, que vendo bien en el mercado local, porque gusta mucho y se consume. Llegué a tener más variedades, pero perdí muchas en el tiempo de la sequía”, aclara.

Los papines son nativos de la región andina, propios de las alturas, y ellos lo hacen a 3400 metros de altitud, con temperaturas bajo cero en invierno. “Es una tarea muy difícil, porque hay años que dan y años que no. Pero cuando dan lindo, se recuperan las cosechas perdidas”.

Hay un problema adicional: “Bolivia invade los mercados con papines a precios más bajos y no podemos competir. Pero, por ejemplo, nuestro país vecino paga el combustible casi 5 veces más barato que nosotros”, señala la jujeña con cierta indignación.

Pero Cruz ha podido salvar ese escollo gracias a los compradores que Darío Castro le proveyó. Así entregan los papines en La Quiaca. “Los llevamos en nuestra camioneta viejita, en bolsas de 20 kilos, que es lo que nos permite Senasa, de donde nuestros compradores los retiran en sus camiones. Son dos: uno, de Mendoza, y el otro, de Buenos Aires, al que le vendemos las papas grandes de color a la fábrica de papas fritas andinas Gauchitas”, precisa, feliz, la agricultora originaria.

Culminó la multifacética productora: “Pudimos comprar la vivienda de La Quiaca gracias al Estado provincial y al INTA, ya que hoy nuestro proyecto es rentable gracias a su asesoramiento permanente. Y también gracias a ello, hoy hasta podemos mantener a nuestro hijo mayor, que está estudiando informática en Córdoba. Los demás viven solitos en La Quiaca, durante la semana donde estudian, porque son muy responsables, y los fines de semana nos vienen a ayudar”.

“Hoy lamento que mi abuelo se murió sin ver la luz en su chacra. Con Ignacio nos llevamos muy bien, porque compartimos el mismo gusto por vivir y trabajar en el campo. Con él hemos pasado momentos de necesidad, pero la hemos cuerpeado juntos y seguiremos tratando de crecer, por el bien de todos”, se despide.

Les compartimos el video que realizó Miriam Cruz dando testimonio, por pedido de Sergio Feingold, investigador de INTA sobre genes responsables de la calidad industrial y nutricional de la papa.

Gracias !!! Genios los técnicos de INTA, han hecho crecer el país en cada rincón, sin distinción de campo ni de huerta, de gran chacarero o pequeño productor, han estado y están con gran trabajo y humanidad! Muchos Hurras por INTA!!!

Quiero felicitar a la Sra Cruz por tanto sacrificio y no vencerse en los intentos de generar su propio emprendiendo, tamb al INTA que hoy lo quieren desaparecer, sin importar lo que genera la institución y sus trabajadores, fuerza a todos ellos éxitos a los productores Jujeños puneños, abrazo grande de un Quiaqueño.